Erkenntnistheoretische Überlegungen zum kulturkonfrontativen Denken[1]

von Eckhard Supp

zur pdf-Version dieses Essays geht es hier ...

letzte korrigierte Version vom 20.1.2024

For the english pdf version "Stranger quo vadis?" click here...

„Sich zu kennen, dazu muß das

bloße Ich zu anderen gehen.“

(Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung)[2]

„Singing my life with his words

Killing me softly with his song”

(Norman Gimbel, Killing me softly)

Es muss eine befremdliche, aber auch prägende Erfahrung gewesen sein, die Aborigines des australischen Südostens da gemacht hatten. Gigantische Vögel mit dunklem Körper und hellen Flügeln waren über das Meer herangeglitten und dümpelten jetzt in den Wellen der Bucht, seit Urzeiten Lebensraum des kleinen Volkes. Den Vögeln waren menschenähnliche Wesen entstiegen, bleich wie der Tod. Waren es Geister? Waren es Verstorbene, die von den Inseln über dem Meer zurückkehrten? Vielleicht Ahnen der eigenen Gruppe, denen man Frauen geben, sie ernähren musste? Oder waren es Wesen eines feindlichen Volkes? Vorboten von Unheil?

Ethnologen, denen ihre einheimischen Informanten noch Generationen später – so tief muss der Eindruck gesessen haben – von der Ankunft der „Geister“ berichteten, hatten, wenn sie sich auch nur einigermaßen in der Geschichte des britischen Weltreichs auskannten, für den Vorfall eine ganz andere Lesart. Sie wussten von einem Captain James Cook, der nach britischer Zeitrechnung 1770 in dem, was heute als Botany Bay bekannt ist, Sitz des Flughafens der Metropole Sydney, gelandet war und den Kontinent umstandslos und komplett zum Eigentum der britischen Krone erklärt hatte. Wenige Jahre später war ihm eine Flotte von elf Schiffen gefolgt, beladen mit Soldaten und Sträflingen britischer Haftanstalten, die unter dem Kommando Captain Arthur Phillips eine erste europäische Siedlung auf dem Kontinent gründeten.

Handelte es sich dabei um dasselbe Ereignis, waren es zwei? Vielleicht ja nur zwei Wahrnehmungen desselben? Welche der zwei war aber dann richtig, welche falsch? Oder konnten gar beide richtig, beide falsch sein, wie es die Physikerin Sabine Hossenfelder als Möglichkeit selbst bei der Diskussion des physikalischen Zeitbegriffs anklingen lässt?[3] Gab es für ein und dasselbe Ereignis zwei Wahrheiten, geschah es vielleicht zeitgleich in zwei Realitäten, Universen, in einem Metaversum?[4]

Uns scheint die Frage irrelevant, „wissen“ wir doch, was „wirklich“ geschah. Aber war das Wissen der Aborigines deshalb weniger wahr? Immerhin hatten Sie das kommende Unheil schon „auf dem Plan“. Und wie uns das Thomas-Theorem lehrt, sind als „real“ definierte Situationen, auch wenn sie nur fälschlich als echt oder richtig wahrgenommen werden, auf jeden Fall in ihren Konsequenzen wahr und „handfest“. Ist umgekehrt vielleich gar unser Wissen falsch oder zumindest „wertegetrieben“[5], besteht es aus Phantasiebildern, Abstraktionen von der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung, wie sie für Max Weber[6] in jeder Suche nach historischen Kausalitäten stecken?

Spontan würde jetzt wohl jeder sagen: Natürlich ist die europäische Version der Geschichte die richtige. Immerhin glauben wir nicht an Geister, obwohl wir mit unserer Logik auch nicht beweisen können, dass es sie nicht gibt.[7] Wahrscheinlich würde sogar jeder in unserer heutigen Zeit lebende Aborigine zu- und in ein Klagelied über das Regime der britischen Kolonialherren einstimmen.[8]

Koloniale Zivilisierung

Seit dem denkwürdigen Ereignis von 1770 haben mehr als 200 Jahre rücksichtsloser, brutaler Kolonisierung des Kontinents und seiner einheimischen Bevölkerung zwei Kulturen zusammengeworfen, die gegensätzlicher nicht sein konnten. Daß die „weiße“ Kultur dabei über die „schwarze“ dominierte, daß aus der Gesellschaft der einstigen „Herren“ des Landes eine zu großen Teilen pauperisierte und marginalisierte ethnische Gruppe innerhalb der herrschenden westlich geprägten Gesamtgesellschaft wurde, ist mehr oder minder bekannt und als Fakt akzeptiert – auch wenn das leider noch nicht bedeutet, dass die politischen und sozialen Folgen dieser Kulturkonfrontation (Stichwort Land Rights) wenigstens annähernd gelöst wären.

Das wirft die Frage auf, was uns, außer vielleicht schierer Neugierde, überhaupt veranlassen sollte, uns mit Aborigine-Kulturen – wie mit allen andern außereuropäischen, nicht-westlichen des „globalen Südens“ – auseinanderzusetzen. Wurden diese doch zumindest zum Gutteil längst besiegt und assimiliert oder gleich zur Gänze „eliminiert“.

Die Antwort auf diese Frage muss zweiteilig sein: Blicken wir auf die fünf Jahrhunderte des Kolonialismus und des entstehenden Weltmarktes zurück, so zeigt sich schnell die immer noch akute, politisch-soziale Dimension unseres Verhältnisses zu den außereuropäischen, fremden Kulturen. Es war und ist über weite Strecken ein Ausbeutungsverhältnis – in unserer Welt gerne als „Unterentwicklung“ mit anschließender „Entwicklungshilfe“ verniedlicht. Es begann mit dem berüchtigten Dreieckshandel – Perlen, Stoffe, Waffen und Tand von Europa nach Afrika, afrikanische Sklaven von dort nach Amerika, hochprofitabler amerikanischer Zucker und Tabak zurück nach Europa –, auf den ursprünglich noch immer ein Gutteil des ererbten Wohlstands der nördlichen Hemisphäre zurückgeht, und setzte sich über die Auslagerung von Produktionsprozessen in so genannte Billiglohnländer bis hin zur Kinderarbeit in den Rohstoffminen für unsere Handys, Smartwatches, Laptops fort. Ein Verhältnis, das mit all seinen gewaltträchtigen Konsequenzen seit geraumer Zeit in Form unkontrollierbarer Migrantenströme zurückschlägt und weiter so lange zurückschlagen wird, wie wir der Ausbeutung des „globalen Südens“ nicht ein Ende setzen.

Der zweite Beleg für die Sinnhaftigkeit einer solchen Konfrontation liegt zum einen in der Tatsache begründet, dass uns die (ethnologische) Auseinandersetzung mit fremden Kulturen – ich betone Auseinandersetzung, und das soll nicht der Illusion Vorschub leisten, man könne und brauche diese nur zu kopieren – immer wieder auf unsere eigenen erkenntnistheoretischen Fragen zurückwirft. Und, zum anderen in der Tatsache, dass es so schwer fällt, diese „Fremden“ wirklich zu verstehen, folgt man der ethnologischen Diskussion der letzten 100 Jahre. Ihnen nicht nur unsere eigenen Konzepte, Begriffe, Theorien überzustülpen.

Das Bewusstein für letzteren Punkt ist den Ethnologen recht spät erwachsen. Lange Zeit sahen die sich selbst nämlich, ganz im Sinne der von Descartes‘ rationalistischer Philosophie beeinflussten naturwissenschaftlichen Moderne, als neutrale Beobachter alias Feldforscher, die nur aufzeichneten, was sie sahen und was man – in diesem Fall ihre Informanten der untersuchten Kulturen – ihnen berichtete. Ihr Erkenntnisinteresse war entweder deckungsgleich mit dem der Kolonialherren oder es war geleitet von der Hoffung, durch Zugriff auf die „primitiven Urformen“ menschlicher Gesellschaften die Geheimnisse der Menschheitsentwicklung entschlüsseln.

Diese „neutrale“ Rolle in der Kulturkonfrontation war natürlich immer eine Illusion. Klar, dass die Zeiten vorüber sind, in denen Ethnologen den Gräueltaten der europäischen Siedler Vorschub leisteten, in denen sie in Machenschaften wie die zwangsweise Unterbringung von aus ihren Familien geraubten Aborigine-Kinder in streng und mit Gewalt geführten Heimen verstrickt waren. Zeiten, in denen Leute wie der Zoologe und spätere Ethnologe Baldwin Spencer[9], dessen Schriften zu den Klassikern der australischen Ethnologie zählen, von der Politik als „Beschützer“ („chief-protector“) der Aborigines eingesetzt, für deren reibungslosen Untergang sorgten. Das hat den Soziologen und Namibia-Forscher Ingolf Diener einmal zur Forderung veranlasst, die Ethnologie als solche gleich gänzlich abzuschaffen.[10] Davon muss hier nicht mehr die Rede sein.

Nicht reden will ich an dieser Stelle auch von denen, die in ihrer ethnographischen Arbeit letztlich nur die eigenen Träume von einer besseren Gesellschaft auf das „Fremde“ zu projizieren suchten, wie man es Margaret Mead vorgeworfen hat, die auf Samoa eine vorgeblich sexuell libertäre Gesellschaft „entdeckte“ – was sich letztlich als großes Missverständnis herausstellte, um es höflich zu formulieren. An dieser Art Projektionen versuchten sich nicht nur Jean-Jacques Rousseau – der haitianische Ethnologe Michel-Rolph Trouillot hat ihn einmal als Vater der Ethnologie apostrophiert – und Zeitgenossen mit der Figur des „edlen Wilden“[11], sondern auch die beginnende ökologische Bewegung der 1970er, der Pazifismus der 1980er Jahre, der Feminismus, die Evasion in eine neue Innerlichkeit. Sie alle „nährten sich allenthalben von deformierten Bildern dieser Kulturen, welche sie im Extremfall zu mystischen Glaubenssystemen verdichteten.“[12]

Dass selbst die menschenfreundlichsten und (selbst- wie kolonialismus)kritischsten Ethnologen in den von ihnen besuchten und ethnographisch dokumentierten Aborigine-Gruppen wissentlich oder unwissentlich als „Störer“ auftraten[13] – lange Zeit als Fakt nicht akzeptiert –, gilt inzwischen als weithin anerkannt: Die wissenschaftliche Neugier war ja immer auch ein Eingriff in die erforschte Gesellschaft – nicht zuletzt deshalb, weil die Beobachteten ihrerseits den Beobachter beobachten und sich ihm anpassen, wie der französische Ethnologe und Psychoanalytiker Georges Devereux bereits in den 1960er Jahren feststellte.[14]

Primitiv oder komplex

Schließlich und endlich ist auch die allzu durchsichtige und pejorative Bezeichnung nicht-europäisch(-amerikanischer) Kulturen als „einfache“, „primitive“, „steinzeitliche“ etc. weitgehend verschwunden. Angesichts der Schwierigkeiten vieler Ethnologen, etwa die extrem komplexe Sozialstruktur der australischen Aborigines zu „entschlüsseln“, konnte man solche Bezeichnungen ohnehin seit langem nur noch belächeln. Wobei, muss dazugesagt werden, leider immer wieder und mit all der Subtilität derer die wissenschaftliche Sprache fähig ist, auch bei Eurozentrismus-Kritikern Kategorisierungen wie vor(kapitalistisch) und (schrift)los – Definitionen ex negativo also – Urständ feiern.

Schon bei Bronislaw Malinowski, der zu Recht oder zu Unrecht und zusammen wohl mit dem Briten Alfred Radcliffe-Brown als Begründer der „Methode der teilnehmenden Beobachtung“ in der Ethnologie gilt[15], kann von neutraler Beobachtung kaum die Rede sein. Im Gegenteil, seine Arbeit war, wie die vieler Wissenschaftler seiner Zeit, von den (ökonomischen) Aprioris der Moderne geprägt. Sein wissenschaftlicher Ansatz war der einer strikten Reproduktionsrationalität, so, als seien Australiens Aborigines die logischen Vorfahren des „Homo oeconomicus“, des „rationalen (Wirtschafts)Akteurs“[16] mit der „unsichtbaren Hand“, des „Nutzenmaximierers“ der klassischen Ökonomie. Marshall Sahlins hat sich deshalb zu Recht einmal über Malinowski lustig gemacht, bei ihm gelte Kultur nur noch als gigantische, metaphorische Ausweitung des Verdauungsapparates.[17]

Das Modell, das Malinowski den von ihm besuchten Gesellschaften überstülpte, war und ist in der europäischen Kulturgeschichte kein unbekanntes. Es ist eines des teleologischen, im Extremfall deterministischen und natürlich eurozentristischen Evolutionismus, das die gesamte Menschheitsgeschichte auf ein (einheitliches – von daher ist der Evolutionismus auch Universalismus) Ziel zusteuern sieht, sei es die „moderne“ bürgerliche Gesellschaft selbst oder die die durch das Proletariat „befreite“, die Marx als deren Erbin einsetzt.[18]

Abgesehen davon, dass spätestens von den 1990er Jahren an die Neurowissenschaft diese evolutionären Idee grundsätzlich in Frage stellte, ist es interessant, dass schon ein einfacher Blick auf die Entwicklung der ethnologischen Theorie die Illusion dieser Art gerichteter Zeitschiene zerstört; einmal davon abgesehen, dass wir seit Einstein wissen , dass nicht einmal die physikalische Zeit eine fixe Größe ist, von der subjektiven oder der sozialen ganz zu schweigen.[19] Immerhin hatte bereits Ende des 19. Jahrhunderts, also lange bevor Malinowski zu „seinen“ Trobriandern aufbrach, Franz Boas seine Versuche eines Kulturrelativismus entwickelt und dabei mit dem evolutionistischen Narrativ – wie auch dessen biologistischer Variante, dem Rassismus – aufgeräumt, welche aber beide dessen ungeachtet immer wieder „auferstanden“.

Zeitgleich mit Malinowski betonten dann Anfang des 20. Jahrhunderts der deutsche Philosoph und Soziologe Max Ferdinand Scheler[20] wie auch der französische Philosoph und Ethnologe Lucien Lévy-Bruhl[21], auf den Scheler sich bezieht, die historische Eigenständigkeit von außereuropäischen Gesellschaften, die nicht über den Ökonomismus des Hochkapitalismus gelesen und interpretiert werden dürften.

So wie die Geschichte der Ethnologie lange vor der Moderne begann (und es Ethnozentrismus auch außerhalb Europas gab), lässt sich die Dialektik von Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit in den verschiedensten gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Feldern beobachten: im (Ab)Wechselspiel zwischen geozentrischem (Ptolemäus) und heliozentrischem (Kopernikus) Weltbild, in der Entwicklung der ökonomistischen Gesellschaft aus der nichtökonomistischen, im Auftauchen und wieder Verschwinden der Wind- gegenüber der eigentlich „älteren“ Wassermühle, in der Präexistenz des römischen Privatrechts gegenüber dem mit diesem verwandten, aber viel später aus der bürgerlichen Gesellschaft hervorgegangenen Zivilrecht etc. pp.

Ohne sich durch dieses historische Wechselspiel „stören zu lassen“, war der Evolutionismus der Moderne seit dem Ende der Aufklärung so dominant, dass er sich auch die Theorien der schärfsten Kritiker von Kolonialismus und Kapitalismus „einverleibte“, wobei ich hier gar nicht von jenen Ethnologen spreche, auf die Devereux abhebt, wenn er sich über die Versuche mokiert, selbst den Kannibalismus als ökonomische – vielleicht gar rationale? – Praxis zu interpretieren.[22]

Gemeint ist vielmehr die marxistische Ethnologie, die ebenfalls, ganz anders als Marx selbst, einer solchen historischen Teleologie aufsitzt. Was die Aborigines betrifft, postuliert etwa der australischen Ethnologe und Archäologe Frederik McCarthy[23], deren Gesellschaften seien Relikte der "ersten Produktionsweise des Homo sapiens", und ihr Studium geeignet, "grundsätzliche Züge des Menschen" aufzuhellen. Was immerhin die Frage offen lässt, warum sich ausgerechnet diese „Sammler- und Jäger-Gesellschaften" nicht zur modernen, bürgerlich-kapitalistischen weiterentwickelten. Der prominenteste Vertreter der marxistischen Ethnologie in Australien, Frederick Rose, versichert zwar noch, bei der Bezeichnung als „erste“ Produktionsweise könne es sich natürlich nur um eine „theoretische Bedeutung“ handeln, die den Aborigines gemäß „dem universal-historischen Standpunkt“ zukomme[24]. Was dieses „universal-historisch“ meint, lässt er dann allerdings ziemlich im Dunkeln.

Menschheitsgeschichte mit Ziel

Auch Friedrich Engels[25], dem man vorwerfen könnte, seinen Marx nicht immer vollständig verstanden zu haben, sah diese Kulturen als solche, die auf der Stufe der „Wildheit“ in den Gang der Menschheitsgeschichte einzuordnen seien, und erlag damit seinerseits der Illusion vieler, auch späterer historisch-materialistischer Ideologen, die die logische Struktur der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und deren struktureller „Finalität“ mit dem tatsächlichen Gang der Geschichte verwechselten. Der Philosoph Alfred Schmidt hat das in seinem Essay „Geschichte und Struktur“[26] treffend kritisiert, weshalb darauf an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden muss. Selbst Hegel, in dessen Fußstapfen Marx in „auf-den-Kopf-stellender-Weise“ trat, war da schon weiter als viele der Marx‘schen „Jünger“. Hegel spricht in der Einleitung zu seiner „Wissenschaft der Logik“ vom „zweitausendjährigen Fortarbeiten des Geistes“[27], und es hieße schon, ihm einiges zuzumuten, wollte man unterstellen, er habe nichts von einer Menschheit vor oder außerhalb des Kulturkreises von Platon oder Aristoteles geahnt.

Die Idee eines ethnologischen Evolutionismus zeigt übrigens auch ganz ohne die Zielsetzung Moderne/Sozialismus Schwächen. Wie der Frankfurter Ethnologe Karl-Heinz Kohl in seiner Einführung in die „Wissenschaft vom kulturell Fremden“ konstatiert, kann man nicht einmal von „gerichteten“ Entwicklungslinien der verschiedenen außereuropäischen Kulturen untereinander sprechen. „Evolutionstheoretiker“, schreibt er, „neigen dazu, im Big-Man-System (Melanesien und Polynesien, E.S.) eine Vorstufe des Häuptlingssystems (z. B. Neuguinea, nordamerikanische First Nations, E.S.) zu sehen. Tatsächlich weisen beide Institutionen eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf, die den Schluss nahezulegen scheinen, dass die eine aus der anderen hervorgegangen ist“[28] – ein Irrtum, wie er im Vergleich der beiden Systeme zeigt.

Ökonomistische Projektionen der Ethnologie findet man übrigens noch in neuester Zeit. Der Schweizer Jürg Helbling etwa hat in seinem erst kürzlich erschienenen Buch „Neue Politische Ökonomie einfacher Gesellschaften“[29] versucht, das der klassischen Wirtschafts- wie Spieltheorie heilige Konzept des „Homo oeconomicus“ auf „einfache“ Gesellschaften zu übertragen. Sein Verfahren, schreibt Helbling, „besteht darin, theoretische Modelle, die in diversen Wissenschaften zur Analyse komplexer, industrialisierter und staatlicher Gesellschaften entwickelt wurden, … auf Gesellschaften einfachen Typs anzuwenden.“[30] Dass das Erklärungspotenzial der klassischen Ökonomie, auf die er sich bezieht, in der Wirtschaftswissenschaft selbst für die Analyse der Gesellschafts- bzw. Wirtschaftsform, aus der es stammt, abgelehnt wird[31], ignoriert er. Dass es auf außereuropäische Kulturen „passt“, erreicht er nur mit einem Trick, frei nach dem Motto „Was nicht passend ist, wird passend gemacht“ – in diesem Fall durch immer weitere „Entschlackung“ des „oeconomicus“-Konzepts von jeglicher konkreterer Bestimmung; so lange, bis es letztlich auch auf’s Tierreich anwendbar wird.

Natürlich heißt das nicht, dass die Ethnologie nicht auch die Reproduktionsformen ins Visier nehmen sollte, aber so einfach wie Helbling darf sie es sich dabei nicht machen. Zu groß ist die Gefahr, letztlich immer wieder beim Mythos der nicht-europäischen „Hungergesellschaften“ zu landen, aus dem dann schnell der Schluss gezogen wird, Subsistenzwirtschaften hätten sich mangels Futter nicht zu einer anständigen Warenproduktion respektive später dann zur kapitalistischen Produktionsweise entwickeln können und fast zwangsläufig auf vorkapitalistischem Level stehenbleiben müssen.

Zahlreiche ethnographische Studien malen ein anderes Bild: Die australischen Aborigines etwa erwirtschafteten das Lebensnotwendige offenbar regelmäßig mit großer Leichtigkeit und litten selten unter Hungersnöten[32]. Die Furcht vor Nahrungsknappheit scheint unbekannt gewesen zu sein, und auch die trockensten Jahre in den zentralaustralischen Wüsten brachten kaum Leben in Gefahr[33]. Sahlins hat dafür den Begriff der „ursprünglichen Überflussgesellschaften“ geprägt und Richard Lee[34] spricht von Subsistenzroutine mit im besten Fall überraschendem Überfluss. Ähnliches wird von anderen Subsistenzwirtschaften rund um den Globus berichtet. Hunger scheint dort, wo und bevor er nicht qua kolonialer Zerstörung traditioneller Wirtschaftsformen tatsächlich über die Welt gebracht wurde, nicht viel mehr als eine Projektion derjenigen Gesellschaften gewesen zu sein, die für Letzteres verantwortlich waren.

Was viele dieser so genannten historisch-materialistischen Welterklärer – Marx selbst lässt in den Feuerbachthesen[35] an dieser Art des „kontemplativen Materialismus“ kein gutes Haar – unterschlagen, ist die Tatsache, dass sich außereuropäische Völker eben nicht als Natur-, sondern explizit als Kulturvölker verstehen. Der australische Ethnologe Robert Tonkinson berichtet[36], wie er in den 1950er Jahren im Rahmen seiner Feldforschung die Mitglieder einer Aborigine-Gruppe im westaustralischen Jigalong fragte, ob sie denn wüssten, wie Kinder gezeugt werden. Nicht nur, dass er auf seine Frage bei zwei Besuchen zwei gegensätzliche Antworten bekam, er provozierte auch einen handfesten Konflikt. Nachdem ihm dort einer der jüngeren Männer auf seine Frage hin bestätigt hatte, daß er „Bescheid wisse“, wandte sich der Ethnologe an die älteren Männer der Gruppe und berichtete von seinem Gespräch. Kaum hatte er Zeugung und Geburt erwähnt, unterbrachen ihn die Männer: Was er da sage, sei geschmacklos, nur Frauen sprächen über so etwas. Der junge Mann wurde für seine Äußerung gemaßregelt, denn Männer durften nur von einer spirituellen Zeugung – sie „träumten“ die Kinder, die anschließend geboren wurden – wissen. Als Tonkinson zugunsten des Jungen intervenierte, rechtfertigten die Ältesten sich, sie seien schließlich Männer und keine Hunde.

Zivilisierte Voreingenommenheit

Das Problem vieler, wenn nicht aller ethnologischen Modelle, die im Laufe der Jahrzehnte zur Erklärung dieser oder jener außereuropäischen Gesellschaft herhalten mussten, hat Devereux einmal als eine Art impliziter und unvermeidlicher kultureller Voreingenommenheit beschrieben[37]. Die Modelle – vom „edlen Wilden“ über den „Homo oeconomicus“ und die „libertären“ Samoanerinnen bis hin zur Postmoderne – stammen allemal aus dem europäisch-westlichen Kulturkreis und unterliegen der Devereux’schen Voreingenommenheit, die den Blick natürlich noch mehr trübt, wenn es um partikulare Aspekte der fremden Kultur wie etwa das Verhältnis Mann-Frau geht. Das hat die Ethnologie fast schon unvermeidlich immer aus der verzerrenden Perspektive der überwiegend männlichen Ethnologen betrachtet – ein Tatbestand, der sich erst in den letzten fünf, sechs Jahrzehnten langsam geändert hat. In der australischen Ethnologie begann das zwischen 1960 und 1980, und das Verdienst dafür gebührt, bei aller sonstigen Kritik, Catherine Berndt[38] und Diane Bell[39].

Das Konstatieren solcher Voreingenommenheit, die Anerkennung der Tatsache, dass die „Realität, die wir untersuchen und der Begriffsapparat, in den wir sie einzwängen, … nicht denselben Imperativen (gehorchen)[40], wirft die (epistemologische) Frage auf, ob und wenn ja, wie ein wirkliches Begreifen fremder Kulturen, ein Begreifen ohne ständige Projektionen, ohne immer wieder nur dem ‚Anderen‘ eigene Konzepte überzustülpen, überhaupt möglich ist“. Konnte in unserer eingangs erzählten Begnung die eine Seite ihr Gegenüber überhaupt verstehen? Das andere Narrativ in die eigene Begrifflichkeit übersetzen?

Die Ethnologie, welche die Differenz zwischen dem „Selbst“ und dem „Fremden“ oder „Anderen“ lange einebnete, statt sie als Spannung anzuerkennen und zu nutzen, und die sich bis heute nur schwer von ethnozentristischen Konzepten und Begriffen absetzen, immer noch nicht vom Versuch lassen kann, „Universelles aus Lokalem zu produzieren“, wie es der französische Kulturwissenschaftler Jacques Le Rider einmal formulierte[41], müht sich zumindest seit einiger Zeit, eine Lösung für diese Antinomien des bürgerlichen Denkens in der „Fremde“ zu finden[42]. Wobei ihr allerdings Trouillot[43] vorwirft, sie behaupte zwar, zum „Fremden“ zu gehen, um sich selbst kennenzulernen, aber niemand erkläre, wie genau das funktionieren solle („spelling out exactly the specifics of this understanding“).

Das Begreifen des Fremden scheint im Alltag wie in der Wissenschaft eine unserer schwierigsten Übungen überhaupt, und das mit Grund, wie man sehen wird. Sie ähnelt unserer Unfähigkeit, bestimmte abstrakte Kategorien, mit denen unser Gehirn qua Abstraktionsleistung[44] umgehen kann, als konkrete Realitäten zu begreifen und uns vorzustellen: unendlich zum Beispiel – eine Größe, mit der wir in mathematischen Modellen sogar rechnen – oder ewig, Anfang, Ende, Nichts oder dessen Gegenpart[45], bestimmungsloses Sein, das bei Hegel erst durch das Dasein zum Etwas wird.

Der Neurowissenschaftler Jeff Hawkins[46] hat darauf einmal aus der entgegengesetzten Perspektive hingewiesen, indem er festhielt, dass wir „Kenntnis“ von abstrakten Realitäten wie Demokratie, Mathematik oder Menschenrechte haben, die vom Gehirn wie sinnlich erfahrbare Objekte gespeichert werden … ohne jedoch solche zu sein, ohne also sinnlich wahrnehmbar, „visualisierbar“[47] und damit konkret vorstellbar zu sein. Um das nachzuvollziehen, reicht es, einmal zu versuchen, sich eine unendliche Distanz konkret, Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer vorzustellen. Der Versuch wird daran scheitern, dass man lange vor dem „Erreichen des Ziels“ seiner irdischen, endlichen Existenz verlustig gegangen sein dürfte.

Kultur und der Neocortex

Wie schwer, wenn nicht gar unmöglich es ist, kulturelle Voreingenommenheiten bei der Wahrnehmung, also auch bei der Begegnung mit fremden Gesellschaften hinter sich zu lassen, hat die Neurowissenschaft in den letzten beiden Jahrzehnten umfänglich demonstriert.

Mit der Hilfe moderner bildgebender Verfahren konnten Wissenschaftler wie Lisa Feldman Barrett oder Jeff Hawkins zeigen, dass alles Denken und Begreifen über kulturell geprägte „models“ (Simulationen der Außenwelt[48]) und „reference frames“[49] funktioniert, die in Form von Verdrahtungen[50] der Neuronen im Neocortex „abgelegt“ sind. Ohne diese durch Erfahrung bzw. Erziehung (vom frühkindlichen Alter an – davor ist der Neocortex leer[51]) und damit kulturell geprägten Konzepte, so Barrett[52], wäre der Mensch sprichwörtlich „blind“; erst durch sie werden Wahrnehmungen unserer Sinne überhaupt erst bedeutungsvoll.[53] Diese kulturelle Prägung ist so dominant, dass wir sogar in der Lage sind, ein und denselben sinnlichen Wahrnehmungen ganz unterschiedliche Bedeutungen zu geben.[54]

Nicht nur Gedanken und Wahrnehmungen, selbst Emotionen sind laut Barrett nicht „universell“[55], sondern kulturell geprägte „Produktionen“ des Neocortex. Sie unterscheidet die nicht genetisch „eingebauten“[56], deshalb auch nicht „allgemein menschlichen“ Emotionen des Neocortex (Furcht, Ärger, Ekel etc.) dabei von den als Affekte bezeichneten einfachen (körperlichen, E. S.) Gefühlen wie z. B. dem der Müdigkeit, der Energiegeladenheit, der Sonnenwärme auf der Haut, des Schmerzes etc. Diese nehmen wir als körperliche Empfindungen wie angenehm/unangenehm oder ruhig/erregt wahr, und sie werden im limbischen System (Amygdala) registriert.

Dass solche Emotionen vom Gehirn selbst „fabriziert“ werden, zeigt die Tatsache, dass der Neocortex seine gespeicherten Modelle bereits abruft und zur Verfügung stellt, bevor die sinnliche Wahrnehmung abgeschlossen ist und ihre Eindrücke für das Denken verfügbar sind. Diese Vorhersagen („predictions“[57]) sind, wie Barrett betont[58], tief von der sozialen Realität durchtränkt und beeinflussen selbst die Wahrnehmung dessen, was wir essen und trinken. Max Weber hatte das in gewisser Weise vorweggenommen: „Nie und nirgends ist eine gedankliche Erkenntnis selbst eines eigenen Erlebnisses ein wirkliches ‚Wiedererleben‘ … , stets gewinnt das ‚Erlebnis‘ … Perspektiven und Zusammenhänge, die im ‚Erleben‘ eben nicht ‚gewusst‘ werden.“[59] Ein gern genanntes Beispiel dafür ist der Ekel, der etwa die weitaus meisten US-Amerikaner bei der Vorstellung befällt, Pferde- oder Eselsfleisch essen zu sollen, während das französischen oder italienischen Gourmets wohl eher das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Selbiges gilt natürlich auch für unsere Abneigung gegenüber Schlangen essenden Aborigines, frisches Affengehirn liebenden Chinesen und immer so fort: alles im Positiven wie im Negativen rein kulturell erklärbare emotionale Vorlieben bzw. Abneigungen.

Einmal davon abgesehen, dass die zitierten Forschungsresultate der aktuelleren Neurowissenschaften auch Auswirkungen auf unsere allgemeine, philosophische Erkenntnistheorie haben (müssen), erklären sie in gewisser Weise auch die unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster hinter unseren eingangs zitierten beiden unterschiedlichen Narrativen ein und desselben Ereignisses. So wie die einen kein Konzept von großen Segelschiffen und weißen Europäern hatten, fehlte es den anderen an Modellen für Ahnen auf weit entfernten Inseln. Das weit über diese erste Begegnung hinaus reichende gegenseitige Unverständnis war vorprogrammiert.

Dass wir heute in der Lage sind, beide Seiten zumindest in ihren Programmierungen überhaupt wahrzunehmen und als Realitäten zu akzeptieren, vielleicht sogar zu verstehen, hat etwas mit der historischen Entwicklung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Endphase des Kolonialismus, und mit der gleichzeitigen Entwicklung in den Naturwissenschaften zu tun. Zum einen hatten die Aufeinanderfolge zweier vernichtender Weltkriege und die Barbarei der Nazis („Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“, sagt Adorno[60]) dafür gesorgt, dass der Glaube an die zivilisatorische Ratio des Homo Sapiens und an die teleologische (inkrementelle) Verfasstheit der (westlichen) Kulturgeschichte begann, Risse zu zeigen. Phänomenologische Erkenntnistheorien, der Existenzialismus, eine radikale Evolutionskritik und schließlich die Postmoderne waren unmittelbare oder mittelbare Ergebnisse des neuen Nachdenkens.[61]

Gleichzeitig war auch in der Naturwissenschaft (in der Physik und in der Folge in der Philosophie) der Glaube an die eine, einzige Realitält und Wahrheit mit der Koexistenz von Relativitätstheorie und Quantenphysik zerstört[62]. Die Wahrheit der Stunde hieß nicht mehr Welle oder Teilchen, sondern Welle und (!) Teilchen – oder keines von beidem.[63] Schrödingers gleichzeitig lebendige und tote Katze wurde zum Symbol der postmodernen Welt. Es wurde konzipierbar, die beiden gegensätzlichen Realitätsbeschreibungen zumindest im Prinzip zusammen zu denken – daran, wie die beiden in der Praxis konkret zusammenpassen, tüftelt die Physik bis heute. Ein Tüfteln, das, glaubt man Sabine Hossenfelder („Ich erfinde neue Naturgesetze, damit bestreite ich meinen Lebensunterhalt.“[64]), durchaus wörtlich zu nehmen ist, und bei dem als Resultat sogar weitere als die bisher bekannten Dimensionen unseres Universums vorstellbar sind.[65]

„Sollte es also in der unbekannten Welt, dem Atom, eine Art Verschmelzung zwischen Akt und Sein, zwischen Welle und Teilchen geben? Muss man von komplementären Aspekten sprechen oder von komplementären Realitäten? … Es ist also nicht mehr das Ding, das uns direkt unterrichten können wird, wie es der empiristische Glaube verkündet hatte“[66], definierte der französische Philosoph Gaston Bachelard das neue Welträtsel. Spät[67], aber immerhin, formulierte Kollege Jean-François Lyotard als Antwort seine Theorie des Wissens der „Postmoderne“[68], das vor allem ein Wissen voller Zweifel („le doute des savants“[69]) sei.

Sollten, so könnte man die Frage Lyotards weiterführen, unsere „Naturgesetze“ immer nur eine modellhafte, Struktur suchende Annäherung des bürgerlichen Geistes an die unendliche – und damit nicht konkret vorstellbare – Komplexität der Welt sein? Und gelangen wir deshalb immer wieder an die Grenzen unseres Denkens?[70]

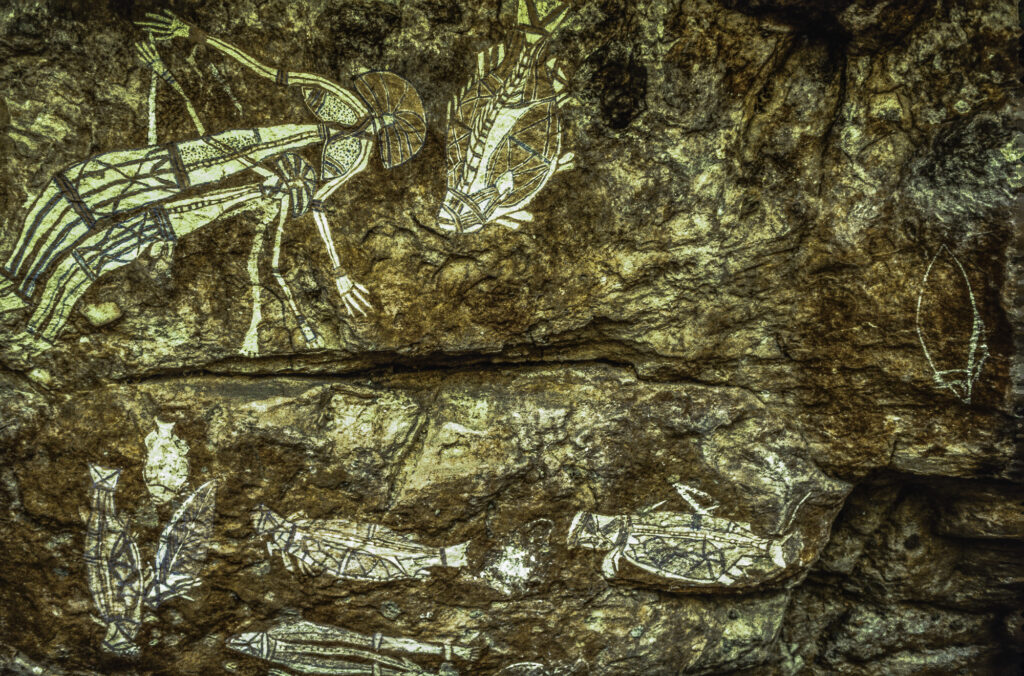

Vielleicht erklärt sich auf diesem Weg ja auch die merkwürdige Ähnlichkeit zwischen den Modellen der Schöpfungsgeschichte der modernen Physik (z. B. dem „Urknall“[71]) und den Traumzeitmythen der australischen Aborigines, die ich bereits vor 40 Jahren beschrieb, ohne eine Erklärung dafür zu wagen. „Mit welchem Recht“, hatte ich gefragt, „schmückt sich eigentlich (die) neue Religion des 'big-bang', nach der ... mittels einer Energieentladung aus dem ungeordneten Chaos … die Urahnen einer uniformen Natur- und Gesellschaftsevolution … entstanden sein sollen, mit dem Etikett größerer ‚wissenschaftlicher Objektivität', als der Mythos der Aborigines von der Regenbogenschlange? Auch diese (sich als Blitz manifestierende, E. S.) war der … Urvater der weltlichen Ordnung, die er aus dem existierenden Chaos, der präexistierenden ungeformten Welt schuf.“[72] Eine Ähnlichkeit, die sich mit naturwissenschaftlichem oder auch marxistischem Determinismus nicht lösen ließ und lässt.[73]

Neue Wege

Klar, dass ungeachtet dieser weitgreifenden geistesgeschichtlichen „Wende“, die sich von den 1960er und 70er Jahren an in massiver Kritik am Funktionalismus[74] artikulierte, die alten Paradigmen[75] nicht kampflos das Feld räumten, und der Vorwurf eines (Kultur)Relativismus, einer (unethischen) Gleichmacherei „zivilisierter“ und „unzivilisierter“ Gesellschaften stand schnell im Raum. Dass dieser Vorwurf gegenstandslos war, sobald man den Relativismus nicht wertend bzw. wertnegierend und auch nicht historisierend begriff, sobald es in Richtung der „Fremden“ nicht mehr hieß, „Wir sind weiter entwickelt, zivilisierter, schlicht besser“, sondern eher als Aufforderung, als humanistische Botschaft verstanden war – „Lasst sie leben, nach ihren Überzeugungen und ihrer Façon“, so angepasst an die dominierende westliche Welt, wie es ihnen richtig erscheint –, hat sich aus dem Vorgesagten ergeben.[76]

Dass deshalb, sobald man das teleologische Zeitmodell des Evolutionismus einmal beiseite schob, außereuropäische, trotz kolonialistischer Zerstörungswut weiterhin existierende Zivilisationen vielleicht genauso modern, d. h. zeitgenössisch waren wie unsere eigene, hochtechnisierte, von der Ökonomie beherrschte, veranlasste mich seinerzeit, meine Beschreibung der Aborigine-Gesellschaft unter den Chaplin‘schen Titel „Moderne Zeiten“ zu stellen.[77]

In der Ethnologie manifestierte sich diese Wende derart, dass in immer schnellerem Rhythmus Versuche unternommen wurden, die Wissenschaft, deren Forschungsobjekt, die „Fremde“, von einer alles verschlingenden Weltmarktkultur überrannt zu werden drohte, vor dem Verschwinden zu retten. Es waren Versuche, die mehrheitlich bei anderen Disziplinen entlehnt wurden: Soziologie, Philosophie, Psychologie, Linguistik allen voran[78]. Und es waren ungleichzeitige Versuche wie in der gesamten Theoriegeschichte, weshalb ich an dieser Stelle auch darauf verzichte, die unterschiedlichen Ansätze in eine irgendwie geartete zeitliche „Logik“ einzuzwängen.

Beginnen wir mit der bereits mehrfach erwähnten Postmoderne. Die Bezeichnung, die gar nicht erst Anspruch auf eine historische Präzision legt – zur Postmoderne gehört einfach alles nach der, ihrerseits schon unscharf definierten Moderne –, wird bereits um 1870 in der bildenden Kunst und etwa zur Zeit des I. Weltkriegs in der Philosophie verwendet. Erst deutlich später sollte Jean-François Lyotard sie für die Gesellschaftswissenschaften vorschlagen[79], übrigens ausdrücklich für die Analyse der „entwickelten“, bürgerlichen Gesellschaft.[80] Lyotard ist damit also kohärenter ist als Helbling mit seinem „Homo oeconomicus“, wobei man ihm vorhalten könnte, dass er zwar deutlich macht, wogegen er anschreibt, es aber über weite Strecken im Unklaren lässt, wo er die sozialhistorischen Ursachen seines wissenschaftlichen Ansatzes sieht.

Motiviert war dieser Ansatz durch die inzwischen verbreitete Kritik am Evolutionismus, am Universalismus und an den Metanarrativen der Wissenschaft, eine Kritik, die schon früh, mit Boas und Scheler hörbar wird, wie auch Trouillot feststellt.[81] Sie war mit Ausnahme etwa der Versuche, die Phänomenologie für die Ethnologie fruchtbar zu machen[82], das Leitmotiv für alle Ansätze zur „Rettung“ der Ethnologie wie Postmodernismus, Post-Kolonialismus oder reflexive Anthropologie .

Für die Erforschung des „Fremden“ wurde der Begriff der Postmoderne vor allem von dem US-amerikanischen Historiker James Clifford[83] erschlossen. Der konstatierte, dass es eine rein „objektive“ oder „neutrale“ Ethnographie nicht geben könne, da jeder, der über andere Kulturen schreibe, immer seinen mitgebrachten Rucksack an Allegorien und Metaphern mit sich herumschleppe.[84] Durch den Prozess des Schreibens reduziere der Ethnograph das von ihm (bei der Feldforschung) registrierte Zeugnis deshalb zwangsweise derart, dass nur „partial truths“[85], Halbwahrheiten oder die erwähnten voreingenommenen Ergebnisse dabei herauskämen.

Wie schon der Anthropologe und Soziologe Ernest Gellner in seinem Essay „Concepts and Society“[86] anderthalb Jahrzehnte zuvor, geht Clifford davon aus, dass das Transparentmachen, d. h. die adäquate Übersetzung der Allegorien (bei Gellner der Konzepte und Glaubenssätze) das zentrale Problem beim ethnographischen Schreiben sei.[87] Deshalb könnten mit dem Eintritt von „indigenous ethnographers“[88] , von Insidern, die über ihre eigene Kultur schrieben, „neue Sichtweisen und Verständnistiefen“ angeboten werden. Die Frage ist, ob das unser oben geschildertes Problem adäquaten Begreifens wirklich löst. Unbestreitbar ist, dass die Aufgabe der „cultural translation“[89] dann nicht mehr zwischen dem Ethnographen der von ihm untersuchten Kultur bestünde, da der ja jetzt keine fremden Allegorien mehr in sein Schreiben einfließen ließe.

Dafür aber, und das scheint mir genauso unbestreitbar, ist das Problem der angemessenen Übersetzung von der Beziehung zwischen fremder Kultur und Ethnographie auf das der Übersetzung zwischen dem Ethnographen und seinem Leser verschoben. Verschoben, nicht gelöst. Ob sich diese Antinomie vielleicht durch Ethnographen „beider Welten“ heilen ließe, möchte ich an dieser Stelle nicht diskutieren, halte das aber ein wenig für einen frommen Traum. Allenfalls in Teilfragen könnte das helfen. Ein mögliches Beispiel hat mir einst die Schweizer Ethnologin Andrée Grau[90] geliefert, eine frühere Tänzerin, die ihren engagierten Erzählungen zufolge die Tänze der australischen Tiwi der Torres-Strait-Inseln nicht nur beobachtete und beschrieb, sondern auch daran teilnahm. Aber auch für diesen Fall verschiebt sich das Übersetzungproblem hinsichtlich der sozialen Konzepte nur in Richtung Leser oder Zuhörer.

Postmortem-Reflexivität

Trouillot kritisiert den fehlenden Problemlösungs-Ansatz des Postmodernismus wohl auch wegen dessen unaufgelöster Antinomien sehr grundsätzlich, negiert seine Aprioris. Er moniert, dass auch nach dem Ende der Metanarrative die postmodernistische Stimmung immer noch vor allem fundamental „westlich“ und „kleinbürgerlich“ sei.[91] Wenn, so Trouillot weiter, der Zusammenbruch von Metanarrativen die Postmodernität charakterisiert, dann waren einige der nicht-westlichen Kulturen, die sich schon seit Jahrhunderten selbst dekonstruierten, seit langem postmodern und die Postmodernität wäre „nothing new under the sun“.[92] Das „Postmortem“, das dem Postmodernen inhärent sei, impliziere immer noch eine vorhergegangene „Welt des Universalen“.[93] Anders gesagt: Wenn der Universalismus eine Projektion war, ein Phantom zeichnete, dann trifft das auf den Postmodernismus ebenfalls zu.

Einen möglichen Ausweg aus unserem epistemologischen Problem könnte die Aufforderung weisen, der Forscher beim „Fremden“ müsse qua Selbstreflexion, also durch Einbeziehen seiner eigenen individuellen oder sozialen Konditionierung in die Forschungsarbeit, „das eigene erkenntnisleitende Interesse immer transparent .. halten“[94], die ich Mitte der 1980er Jahre in der Kritik an Devereux formulierte. Eine Überlegung, die wohl auch Ansatzpunkt für die reflexive Anthropologie[95] war, wie Pierre Bourdieu sie mit seiner Praxistheorie („théorie de l’action“, das Konzept des sozialen Felds und des Habitus) von den 1970er Jahren an entwickelte, und wie sie später in einer weiteren Variante auftreten sollte.

Pierre Bourdieu ist, wie Lyotard, von Haus aus Soziologe, nicht Ethnologe. Auch er hat seine Praxistheorie zuallererst für seine eigene Gesellschaft entwickelt, und hinterfragt ebenfalls deren geistes- und sozialhistorischen „Grund“ nicht wirklich. Sein Anspruch ist der, ein gegen den ökonomistischen Marxismus gerichtetes – trotz teilweiser Nutzung eines ökonomischen Vokabulars – Muster des Verhältnisses zwischen der sozialen Konditionierung der gesellschaftlichen Akteure und ihren Aktionen zu entwickeln. Dazu entwickelt er ein System aus sozialen Feldern, deren Akteure ihre Interessen durch einen präzisen Habitus[96] ausdrücken und zu deren Durchsetzung eine bestimmte Form von Kapital investieren, wodurch dann wieder – der Kreis schließt sich – die Felder definiert werden.[97] Felder – wie etwa Wirtschaft, Gesundheit, Recht etc. – sind danach Systeme objektiver Beziehungen, Produkte des Eingehens des Sozialen in Sachen und Mechanismen. Sie haben die Realität physischer Objekte[98], sind autonom und gegeneinander abgegrenzt: Jedes Feld hat ein eigenes und einziges Feldinteresse, das sich im Habitus seiner Akteure ausdrückt.[99] Diese Habitus, „Systeme der Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata“ sind sowohl dauerhaft als auch übertragbar[100].

Man mag Bourdieus gegen bestimmte marxistische Ansätze (Althusser & Co.) gerichteten Versuch, auf rein ökonomistische Erklärungen der Funktionsweise von Gesellschaften zu verzichten, sinnvoll oder sympatisch finden; die epistemologischen Probleme der Ethnologie löst er nicht, zumal er selbst zu ökonomistischen Begrifflichkeiten greift – wie etwa dem des Kapitals, das er dann allerdings dreifaltig definiert (ökonomisch, sozial und kulturell) oder dem des Investierens.[101]

Summa summarum stellen sich wahrscheinlich mit dem Bourdieu’schen Ansatz für die Ethnologie mehr Fragen, als er Lösungen bietet.[102] Das gilt noch mehr für eine weitere Variante der reflexiven Anthropologie, wie sie die deutsche Soziologin Gesa Lindemann vertritt, die sich ihrerseits deutlich von Bourdieu abgrenzt. Während Bourdieu immer noch davon ausgeht, dass nur Menschen Akteure in seinem System der Felder und der Habitus sein können, will Lindemann diese Beschränkung aufheben. Sie bezeichnet die Frage, „als wie unbestimmt der Mensch verstanden werden muss, um Vergesellschaftungsprozesse zu begreifen“[103] als Hauptfrage der reflexiven Anthropologie, wobei ihr „Plädoyer für eine Entanthropolisierung der Sozialwissenschaft“[104] ein wenig wie die Forderung nach einer Ent-Ethnologisierung der Ethnologie klingt, was in dieser Allgemeinheit erst einmal nur absurd und bizarr wirken kann.

Ihre Feststellung, „andere Gesellschaften ziehen die Grenzen des Sozialen in anderer Weise und beziehen etwa Götter oder Tiere in den Kreis legitimer Personen“[105], d.h. der sozialen Akteure ein, enthält, und das ist die positive Seite, zunächst einmal die Feststellung, dass außereuropäische Kulturen den Begriff des sozialen Akteurs anders verstehen als wir selbst. Dass dort „auch verstorbene Menschen, jenseitige Wesen wie Geister, Götter, Dämonen oder Engel sowie Tiere und Pflanzen oder auch technische Artefakte als legitime Akteure gelten können“. Betonung auf „gelten können“. Diesen Gedanken dann aber so konkretistisch fortzuspinnen, dass „Engel … es nicht nötig (haben), in ein Flugzeug zu steigen oder ein Telefon zu benutzen, um untereinander oder mit ihrem Herrn auch über weite Entfernungen in Kontakt zu bleiben“[106], führt dann m. E. doch ein wenig in die Irre und hilft uns nicht wirklich beim Verstehen solcher Konzepte.

Als erstes stellt sich da die Frage, ob der Akteursstatus kein (Selbst)Bewusstsein voraussetzt, denn selbst wenn man Tieren ein solches zuschreiben will, fiele es im Falle technischer Artefakte wahrscheinlich außerhalb von Gesellschaften mit totemistischen Glaubenssystemen jedem schwer, das so zu sehen. Dass Lindemann dann hilfsweise einfach definiert, ihre „Ordnung“ sei nicht nur als Ordnung des Sozialen zu verstehen – es gehörten auch Materialität sowie Raum und Zeit dazu, zaubert das Problem nur scheinbar weg und führt nicht wirklich zu einem Verstehen des Zaubertricks.[107]

Post-human, post colonialist

Lindemann steht allerdings mit ihrem Versuch einer „post-human ethnology“ nicht allein. Celia Lowe[108], Ethnologin der Washington University in Seattle, hat vor anderthalb Jahrzehnten die Gruppe der für die Ethnologie relevanten Akteure im Sinne eines postmodernen Widerspruchs gegen die traditionelle Ethnologie sogar um Viren erweitert. In ihrer eher epidemiologisch als ethnologisch anmutenden Untersuchung beschäftigt sie sich mit dem Ausbruch der Vogelgrippe in Indonesien zu Anfang dieses Jahrtausends. Sie spricht darin von „multispecies clouds“ aus Menschen, Vögeln bzw. Geflügel und Viren und untersucht das Verhältnis zwischen ihnen – auch hinsichtlich politischer Maßnahmen zur „biosecurity“. Mit ihrer Aussage, als Bestandteil des menschlichen Metagenoms („This is one reason to care about viruses: viruses are us“) seien Viren Bestandteil der Ethnologie, kommt Lowe einer Soziobiologie unseligen Angedenkens gefährlich nahe, obwohl sie sich vermutlich heftig gegen diesen Verdacht wehren würde.

Aus epidemiologischer Sicht mag das, was Lowe als „multi-species-ethnography“ bezeichnet, richtig und kohärent sein, was es mit Ethnologie bzw. Ethnographie (vom griechischen „ethnos“, Volk) oder Anthropologie (zu „anthropos“, Mensch) zu tun haben oder zur Lösung epistemologischer Probleme der Ethnologie beitragen soll, erschließt sich nur schwerllich. Lowe rechfertigt ihren Ansatz einer „post-human“- oder „posthumanist“-Ethnologie damit, die Wissenschaft habe sich bis dato zu sehr auf den Menschen konzentriert. Die „virale Ethnographie“ stelle jetzt dagegen die Frage, welche neuen Seinsformen („new ontologies“) an der Seite der Mikroben auftauchen könnten und schreibt dann in einem weiteren Aufsatz gleich gar nicht mehr über Völlker und Menschen, sondern über Elefanten und Herpesviren.[109]

Etwa zeitgleich mit Lowes „post-human ethnography“ sind auch von anderen Wissenschaftlern Forschungsgegenstand und Rolle des Forschers (versuchsweise) neu definiert worden. Vor allem unter dem Stichwort des „post-colonialism“ gab es seit dem politischen Ende des Kolonialismus Mitte des 20. Jahrhunderts – dessen Denkweise, so die Kritik, weiterlebte –, Versuche, das kolonialistische Erbe der Ethnologie aufzuarbeiten. Erste explizit „post-colonialist“-Arbeiten tauchten nicht vor den 1970er, 1980er Jahren auf, d.h. mehr oder weniger zeitgleich mit meiner eigenen Arbeit über Australiens Aborigines – von einer offiziellen institutionellen Anerkennung durch deutsche Universitäten ganz zu schweigen. Die gab es, so monieren interessierte Wissenschaftler, erst nach 2010.

Ausgangspunkt der postkolonialen Ethnologie war die Kritik der an der bürgerlichen „ratio“-orientierten Wissenschaft. Daran, dass etwa der Feminismus in Letzterer genauso selten „stattfand“ wie Forschungen durch eine indigene Autorenschaft – also so etwas wie Ethnologie bzw. Ethnographie in der ersten Person. Die philosophischen „Begleiter“ der Strömung waren Skeptizismus und eine fundamentale Ideologiekritik; neben der geschilderten Ausweitung des Forschungsgegenstands auf nicht-menschliche Akteure, wurde auch der Anspruch auf die Thematisierung jeglicher Art von Unterdrückung formuliert.

Was dabei in vielen Texten, die in diesem Punkt an Bourdieu[110] anknüpfen, auffällt, ist die kritische Grundhaltung gegenüber einem diagnostizierten Intellektuallismus der Ethnologie, wobei unterschwellig der Vorwurf mitklingt, die Intellektuellen stünden dem „Fremden“ im Grunde auch nicht näher als die Apologeten des Kolonialismus. Bei diesem Anti-Intellektualismus in den Texten von Intellektuellen par excellence (wie beispielsweise Bourdieu einer war) fällt auf, dass auch diese sich offenbar befugt fühlen, im Namen „Anderer“ zu sprechen: diesmal im Namen der Opfer des Kolonialismus und der alten Ethnologie – im Grunde ziemlich genau so, wie es auch die kolonialistische Ethnologie machte, nur diesmal mit wohlwollenderer Grundhaltung. „Killing me softly, …“

Die Triebfeder der Post-Kolonialisten lag offensichtlich weniger im Verstehen fremder Kulturen als vielmehr in ihrem eigenen emanzipatorischen, d.h. politischen Interesse; ihre Forderung war es, die Ethnologie zu entkolonisieren. „Decolonizing Anthropology“ so lautete denn auch der Titel eines Textes von Faye Harrison, eine der vielzitierten Autorinnen der Strömung.[111] In ihm konstatiert sie, dass sich nach dem Ende des Kolonialismus ein neokoloniales System etabliert habe[112], ohne allerdings auch nur ansatzweise zu erklären, wie dieses aussehe und wie es sich habe etablieren können. Auch dass – für eine Befreiungstheoretikerin erstaunlich – der Begriff „Dritte Welt“ unhinterfragt genutzt wird, lässt Fragen offen. Ihr „post-colonialism“, den Harrison als eine Art Instrument des Klassenkampfs sieht, wirkt so über weite Strecken notwendigerweise unscharf und schwammig.

Betrachtet man, wann Harrison ihren Text verfasste – relativ zeitgleich begannen die ersten Diskussionen über richtiges Gendern[113], über Wokeness und Political Correctness[114] – könnte man gar glauben, hier ginge es gar nicht um die ethnologische Wissenschaft, sondern um „cancel culture“ ganz allgemein. Um ein politisches Anliegen unserer Gesellschaft also, das wieder einmal der „Fremde“ übergestülpt werden soll – diesmal allerdings von den Verteidigern des „Guten“.

Vielleicht wäre es, ginge es wirklich um die Ethnologie als Wissenschaft, deshalb besser gewesen, sich statt mit dieser „buzzword“-Theorie alle „Kolonisierten“ über einen Leisten, nämlich den eines „antiimperialistischen“ Kampfes zu schlagen, auf konkrete Fragestellungen zu kaprizieren. Etwa die, wie sich die wirtschaftlichen Strukturen des Weltmarkts auf die Sozialstrukturen, Glaubenssysteme etc. regionaler Gesellschaften auswirken. Oder auch die, wie es etwa die australischen Aborigines schafften, ihre Gesellschaft länger stabil zu halten, als wir uns an unsere überhaupt erinnern. Wieso ein in unseren Augen so unterentwickeltes Land wie Indien praktisch das gesamte Zahlungssystem digitalisieren konnte. Wichtig auch die Frage, ob das Tragen von Kopftüchern durch muslimische Frauen immer Ausdruck von Unterdrückung ist, und wenn ja, von welcher Art. Oder die, wie der ungleiche Tausch zwischen dem „Norden“ und dem „Süden“ weiterhin Subsistenzwirtschaften der unterschiedlichsten Art beeinflusst, evtl. immer weiter zerstört. Vielleicht auch, welche Erscheinungsformen Diskriminierung und Ausbeutung einzelner Gesellschaften oder Gesellschaftsschichten im nachkolonialen Zeitalter ausgebildet haben. Welche Probleme zwischen dem ländlichen Raum und den städtischen Eliten innerhalb der westlichen Gesellschaften entstanden sind. Fragen und mögliche Forschungsansätze mit oder ohne explizit politische Implikationen gäbe es wahrhaft genug.

Einen vor allem in seiner kritischen Bestandsaufnahme interessanten Beitrag zur „post-colonialist“-Ethnologie liefert Michel-Rolph Trouillot in seinem bereits zitierten Essay „Anthropology and the Savage Slot“[115]. Er kritisiert die in den USA vorherrschende Ethnologie, sie behandle die „Disziplin als abgeschlossen“[116], was zumindest gegenüber der „post-human“-Ethnologie mit ihrer Einbeziehung von Tieren, Viren und Maschinen in den Kreis der Akteure unberechtigt erscheint, ganz gleich, für wie sinnvoll oder nicht man diese Einbeziehung hält. Er fordert, die Ethnologie müsse enorme Herausforderungen und Wandlungen angehen und ihre eigene Historisierung[117] in einer „Archäologie der Disziplin“ zum Programm machen.

In Teilen deckt sich Trouillots Kritik mit den Thesen dieses Textes, wobei er aber am Ende erstaunlich wenig konstruktive, zukunftsweisende Ideen entwickelt – merkwürdigerweise, obwohl er genau dieses Konstruktive bei den Postmodernisten einklagt[118]. Sich heute noch zentral auf den „Kollaps der westlichen Metanarrative“ zu beziehen, erscheint fast ein wenig aus der Zeit gefallen – schon zum Zeitpunkt meiner Arbeit über die Aborigines vor vierzig Jahren war das nichts wirklich Neues mehr. Und ob der Bezug auf diesen „ongoing collapse“ wirklich die Dilemmata der Ethnologie lösen hilft[119], sollte man wohl angesichts der Versuche, von denen die Rede war, mit einem Fragezeichen versehen. Trouillot postuliert als Konsequenz seiner Kritik, eine mögliche Lösung der Herausforderungen sei durch einen Wechsel des „thematischen Feldes“ der Ethnologie selbst und die Suche nach neuen „grounds“[120] möglich. Dazu reiche es nicht, wie Clifford die Metaphern der Ethnologie zu untersuchen, sondern man müsse diese selbst als Metapher betrachten[121], was auch immer das bedeuten mag. Metapher für was?

Summa summarum scheinen „post-human“- und „post-colonialist“-Ethnologen traurig, ihres Forschungsgegenstands verlustig gegangen zu sein – sei’s aufgrund der faktischen Zerstörung oder der erzwungenen Assimilation vieler außereuropäischer Kulturen, sei’s durch die Entwicklung der Antinomien des Denkens in unserer eigenen Kultur – und keinen Ersatz finden. Vielleicht, um ihn wiederzufinden, haben einige in den letzten Jahren die Aktivierung philosophischer Konzepte, wie z. B. der Phänomenologie betrieben.

Phänomenale Wahrnehmung

Im Unterschied zu jenen Ansätzen, die neue Theoriesysteme bauen oder das ethnographische Schreiben so verändern wollen, dass Allegorien transparent gemacht werden, oder gar zum Klassenkampf aufrufen, beschäftigt sich Michael Schnegg anhand seiner Feldforschung in Namibia ganz explizit mit dem eigentlichen Thema dieses Essays, den erkenntnistheoretischen Problemen seiner Zunft. Dort haben das Volk der Damara und einheimische Meteorologen übereinstimmend festgestellt, dass es seltener regnet als früher. Aber: Während die Damara den Regen als „Inanus“ bezeichnen, ein Begriff, der alles umfasst, den Menschen, das Leben und den Tod, sprechen die Meteorologen schlicht vom physikalischen Phänomen des Niederschlags, ohne explizit menschlichen Bezug[122]. Ausgehend von dieser Unterscheidung stellt Schnegg die Frage, ob es sich dabei um zwei unterschiedliche Repräsentationen derselben Sache handelt oder um zwei verschiedene Fakten, eine Frage, die an die unseres Ausgangsbeispiels erinnert.

Die Lösung sieht Schnegg in einem phänomenologischen Gedankengang, den er aus der Philosophie entlehnt hat. „Die Pänomenologie“, erklärt er, „ist der theoretische Ansatz, um ein Phänomen aus den Myriaden Perspektiven derer zu erforschen, die es erfahren haben.“[123] Einmal abgesehen davon, dass die philosophische Phänomenologie nicht wirklich die unterschiedlichen Erfahrungen von Myriaden „Anderer“ zum Gegenstand hat – das wären dann eher kollektive und soziale Erfahrungen –, sondern die eines erkennenden Subjekts[124], liegt das eigentliche Problem an anderer Stelle. Glaubt man den geschilderten Erkenntnissen der neurowissenschaftlichen Forschung, so gibt es kein Wahrnehmen, kein Begreifen oder Verstehen ohne die sozial konditionierten, also nicht auf unserer rein subjektiven Wahrnehmung basierenden Modelle des Neocortex. Der phänomenologische Ansatz löst also weder unser Eingangsproblem, noch die von Clifford geforderte, unvermeidliche Allegorien berücksichtigende „Übersetzung“ von Zeugnissen der fremden Kulturen.

Die Anerkennung einer vielleicht von der unseren unterschiedenen Wahrheit oder sogar Faktizität, die laut Schnegg aus unterschiedlichen Wahrnehmmungen entsteht, sagt außerdem noch nichts darüber aus, ob wir sie auch wirklich (be-)greifen, das heißt, in ihrer Bedeutung für uns anschaulich und nutzbar machen können. Die Forderung Husserls, des Vaters der Phänomenologie, „zurück zu den Sachen“, zur Struktur unserer Erfahrung, ergibt nur dann Sinn, wenn man anerkennt, dass es ohne den Rückgriff auf die Modelle des Neocortex keine „Sachen“ und schon gar keine Begriffe, Strukturen oder Konzepte dieser Sachen für uns gibt. Wie bereits betont: Ohne diese sozialen Konzepte sind wir „blind“.

Schnegg erwähnt das Beispiels des Hammers, der erst beim Hämmern zum Hammer wird[125]; ohne diese Aktion sei er nur ein Holzstiel mit einem Metallklotz am Ende. Aus der individuellen Perspektive des Individuums, das zuvor noch nie einen Hammer gesehen hat, mag das richtig sein, aber es unterschlägt, dass unser Neocortex nicht nur Wahrnehmungen verarbeitet, sondern auch die gespeicherten Konzepte „visualisieren“ kann. Wer das Bild und die Bedeutung des Hammers zuvor kennengelernt hat, für den ist der Hammer auch ein Hammer, wenn nicht gerade mit ihm gehämmert wird, ja sogar wenn er ihn sich nur vor dem inneren Auge vorstellt.

Wenn Wissenschaft sowohl induktiv als auch deduktiv „funktioniert“, wenn Erkennen subjektiv und sozial geprägt ist – was schon Hegel erkannte, bei dem Phänomenologie und Ontologie bzw. Logik zusammengehören –, dann kann auch die Ethnologie nicht einseitig, durch „reine“ Wahrnehmung zu validen Ergebnissen kommen. Wir sind wieder bei unserer Ausgangsfrage nach den Möglichkeiten, das „Fremde“ zu erkennen. Ein wenig drängt sich dabei der Verdacht auf, der Versuch der Aktivierung der Phänomenologie für die Ethnologie könne eine Rückkehr zur „teilnehmenden Beobachtung“ Malinowskis implizieren. Dass Husserls „radikal vorurteilsfreie Erkenntnis“ gerade bei Malinowski nicht funktionierte, haben wir gesehen.

Quo vadis, Wissenschaft?

Ist die Ethnologie wirklich am Ende? Hat sie vielleicht doch eine Zukunft? Diese Frage wird sich so mancher beim Lesen dieser Seiten gestellt haben. Trouillot sieht im Kollaps des Narrativs vom „Wilden“ eine Chance, die Grenzen der Disziplin auszuweiten: thematisch, wie bereits geschildert, wie auch, was die forschenden, schreibenden Subjekte betrifft. Seinen Vorschlag einer Übertragung der Autorenschaft auf indigene Ethnographen[126], haben wir schon bei den Clifford’schen Allegorien hinterfragt: Es löst das Übersetzungsproblem zwischen indigener Realität, Wahrnehmung, Begrifflichkeit und unserer eigenen nicht einmal ansatzweise, verschiebt es nur.

Wenn es einerseits richtig ist, dass viele der „fremden“, d. h. außereuropäischen Kulturen vernichtet oder so weit assimiliert wurden, dass kaum noch authentische Zeugnisse von ihnen zu erhalten sind, dann ist es andererseits auch richtig, dass sich immer neue Mikrorealitäten innerhalb und am gesellschaftlichen Rand der Gesellschaften des globalen Nordens herausgebildet haben, die gegenüber der Wissenschaft durchaus die Rolle des „Fremden“ einnehmen. In diesem Punkt hatte auch Lyotard richtig analysiert, dass an die Stelle der „großen Erzählungen“, der Metanarrative, eine Vielfalt von Diskursen getreten sei – mögliche Aktionsfelder für die Ethnologie.

Das Argument, diese neuen Felder seien, da „bei uns“ beheimatet, Gegenstand der soziologischen, nicht der ethnologischen Forschung, ist m. E. nicht stichhaltig. Sie können auch in den Bereich der Soziologie fallen, aber eben nur teilweise: Alles, was Ökonomie, Mythologie, Anthropologie, Religionswissenschaften etc. betrifft, gehört sehr viel mehr zur Ethnologie als zur Soziologie, auch wenn natürlich Ethnologie heute kaum noch anders als mit pluri-disziplinären Konzepten zu betreiben ist – so etwa, wie ich es über die Einbeziehung philosophischer, physikalischer und neurowissenschaftlicher Gedankengänge in diesem Text versucht habe. Die Ethnologie ist kulturell schlicht reicher als die Soziologie.

Allerdings: Die epistemologischen Probleme, von denen die Rede war, sind damit beileibe nicht vom Tisch, die Antinomien des kulturkonfrontativen Denkens haben sich nicht einfach aufgelöst. Sie zu leugnen käme einer Rückkehr zum Wissenschaftsmodell von der einen, objektiven Faktizität der Moderne gleich. Da sind die Naturwissenschaften, denen man dieses Wissenschaftsmodell eigentlich zuschreibt, schon weiter. Sabine Hossenfelder geht in ihrem jüngsten Buch auf den Gegensatz Wissenschaft-Glaube am Beispiel der Zwei-Welten-Diskussion ein, die eine Konsequenz aus der Quantenmechanik war und ist. Die Wissenschaft, so erläutert sie, kann weder deren Richtigkeit, noch deren Falschheit beweisen. Statt dessen spricht sie von einem „wissenschaftskompatiblen Glaubenssystem“[127], das m. E. die derzeit akzeptabelste Möglichkeit bietet, Abstraktes und Konkretes zusammen zu denken, wie ich weiter oben schrieb.

Dass die Ethnologie dazu erst einmal den skizzierten positiven, nicht-wertenden Relativismus ernst nehmen und auf Projektionen so weit wie möglich verzichten müsste, wurde schon erwähnt. „Leben und leben lassen“[128], könnte man das nennen, stammte das Schiller’sche Zitat nicht aus einem für diesen Fall etwas zu sachfremden Kontext. Dazu gehört zuallererst, dass der Ethnologe gar nicht erst vorgibt, ein objektives und abgeschlossenes und wissenschaftlich kausales Verständnis der fremden Gesellschaft liefern zu können. Dieser Anspruch, immer alles und jeden final und kausal verstehen zu wollen, ist, wie die gesamte im Kolonialismus geborene Moderne, nicht zuletzt unser immer noch aktiver Teil des kolonialen Erbes; wir sind mit diesem Anspruch immer noch vermeintlich Weltgeschichte und Weltgeist in einem.

Hossenfelder beschreibt das für die Physik mit einem schönen Bild: Manchmal brächte die Wissenschaft eben nur die Erkenntnis zustande, dass unter dem Teppich, den man gerade weggezogen habe, ein tiefes, leeres Loch klaffe. Dann, so meint sie, rolle sie den Teppich einfach wieder aus und könne damit leben.[129] Wie sehr dieser Anspruch selbst, Wissenschaft „ohne Löcher“ zu produzieren, schon westlich geprägt zu sein scheint, hielt mir während meiner Recherchen in Australien in einem (heftigen) Streitgespräch ein indischer Freund vor. Er verstünde gar nicht, warum wir Europäer immer und bei allem nach dem „warum“ fragen und ein kausales „weil“ als Antwort erwarteten. Das sei in seiner Kultur vollkommen unbekannt.

Methodologisch bedeutete das, die fremde Gesellschaft ethnographisch und vielleicht auch aus unserer Sicht strukturierend darzustellen, dabei aber das eigene erkenntnisleitende Interesse – die soziale Konditionierung des eigenen Denkens – immer transparent zu halten, wie ich das früher einmal formulierte.[130] Diese Forderung nach Transparenz bezöge sich dabei auch auf die erwähnten Clifford’schen Allegorien. Hinzu käme die wichtige historische und politisch-soziale Kontextualisierung (Trouillot) der ethnographischen Untersuchung.

Wenn wir diese kulturelle Offenheit praktizieren, haben wir vielleicht auch erreicht, was mit dem Bloch‘schen „Gehen zum Fremden“ intendiert war. Die vergleichende Sicht auf den „Anderen“ kann uns bei der Betrachtung des „Selbst“ immerhin bereit machen für die zur Selbsterkenntnis richtigen Fragestellungen. Wenn das gelingt, kann die Ethnologie im Verbund mit Philosophie, Neurowissenschaft, Psychologie etc. das leisten, was Bloch dem „Selbst“ ins Stammbuch geschrieben hatte.

[1] Der Text basiert auf den beiden Versionen meiner Arbeit (Inauguraldissertation, 1984, und Buchveröffentlichung, 1985) über die australischen Aborigines (Eckhard Supp, Australiens Aborigines – Ende der Traumzeit?, 1984/85), ergänzt durch Diskussionen im Rahmen des Ethnologieseminars „Aktuelle Theorien“ der Universität Hamburg im WS 23/24, an dem ich dankenswerterweise teilnehmen durfte. Dazwischen lagen gut 40 Jahre. Die Ethnologie ist heute viel breiter und auch selbstkritischer aufgestellt, die (epistemologische) Fragestellung aber ist geblieben: Können wir fremde, nicht-europäisch-abendländische Kulturen wirklich begreifen? Und das, wo wir häufig schon Schwierigkeiten haben, verwandte und benachtbarte Kulturen oder Gruppen unserer eigenen Zivilisation zu verstehen?

[2] „Sich zu kennen, dazu muß das bloße Ich zu anderen gehen. In ihm selber steht es in sich versunken, dem Innen fehlt das Gegenüber. Doch an dem anderen, woran ein sonst unsichtiges Inneres sich faßt, geht es leicht wieder in Fremdes von sich weg.“ (Bloch, Ernst, Das Prinzip Hoffnung, 1959, 3. Band 1243)

[3] Hossenfelder, Sabine Karin Doris, Existential Physics: A Scientist’s Guide to Life’s Biggest Questions, 2022, 8: „Who is right? Neither of them.” und später: dann “It sounds crazy, but the idea that the past and the future exist in the same way as the present is compatible with all we currently know.” (a.a.O., 11)

[4] Der Hamburger Ethnologe Michael Schnegg geht einer analogen Fragestellung in seinem Essay „Ontologies of Climate Change“ nach (in: American Ethnologist, Vol 48, 2021), s.u.

[5] Weber, Max Carl Emil, The Methodology Of The Social Sciences, 1949, 112

[6] Weber, M., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 1922/1988, 275

[7] Selbst wenn wir davon ausgehen, dass es Geister nicht gibt, ist ja allein der Glaube an sie schon eine Realität, mit der man „rechnen“ kann, und die praktische, materielle Konsequenzen haben kann. Hossenfelder sagt zum analogen Problem der Physik: „It’s impossible to predict that nothing unpredictable will happen“ (Hossenfelder, S., 2022, 39).

[8] Hossenfelder schreibt zu einem der physikalischen Schöpfungsmythen: „How would you prove this story wrong? You couldn’t … It is impossible to prove this story wrong, because of the way our current natural laws work.” (a.a.O., 23) Es sieht so aus, als seien wir in unserer Logik gefangen.

[9] Vgl. z. B. www.rct.uk/collection/1124881/across-australia-v-2-by-baldwin-spencer-and-f-j-gillen

[10] Nachwort zu Streck, Bernhard & Thomas Zitelmann, Die Herrschaft der Blutsbande, Vorstudien zu einer Kritik der gentilen Produktionsweise, 1979, S. 149

[11] Vgl. Trouillot, Michel-Rolph, Anthropology and the Savage Slot: The Poetics and Politics of Otherness, in. Bonilla, Yarimar, Greg Becket & Mayanthi L. Fernando (eds.), Trouillot remixed: The Michel-Rolph Trouillot Reader, 2021, 62. Der Essay erschien erstmals bereits 1991.

[12] Vgl. Supp, E., 1985, 5

[13] a.a.O., 4

[14] Devereux, Georges, De l'angoisse à la méthode – Dans les sciences du comportement, 1967, 56 – Aus fremdsprachigen Orinalquellen stammende Zitat wurden in der Regel von mir übersetzt..

[15] Vgl. Kohl, Karl-Heinz, Ethnologie – die Wissenschaft vom kulturell Fremden, 1993, 109. Allerdings hatte der deutsche Geograph und (Ethno)Soziologe Franz Boas schon Ende des 19. Jahrhunderts Grundlagen für die ethnologische „Feldforschung“ gelegt.

[16] Die Neurowissenschaftlerin Lisa Feldman Barret kommentiert das so: „I have lost count of the number of experiments published over the past fifty years showing that people are not rational actors.” (Barrett, Lisa Feldman, How Emotions are Made – The Secret Life of the Brain, 2017, 81)

[17] Vgl. Sahlins, Marshall, The Use and Abuse of Biology, 1976 (in der französischen Übersetzung: Critique de la sociobiologie, 1980), 26

[18] Darwin hatte für diese Kombination aus Evolutionismus und Universalismus das biologisch-wissenschaftliche Fundament – leider auch die Wurzeln von Sozialdarwinismus und Soziobiologie – gelegt, wobei man der Gerechtigkeit halber festhalten muss, dass seine für die Zeit lobenswerten Anstrengungen der Auseinandersetzung mit der überkommenen kirchlichen Schöpfungslehre galt.

[19] Vgl. Hossenfelder, S., 2022, 4 f.

[20] Vgl. Scheler, Max Ferdinand, Probleme einer Soziologie des Wissens, in: Scheler, M. F., Versuche einer Soziologie des Wissens, 1920

[21] Vgl. Lévy-Bruhl, Lucien, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, 1910

[22] Vgl. Devereux, G., 1967, 134. Das würfe immerhin die Frage auf, ob dieses Verdikt dann auch für das christliche Abendmahl (“Dies ist mein Leib“, Lukas 22, 19) gilt.

[23] McCarthy, Frederik David, Ecology, Equipment, Economy and Trade, in: Sheils, H. Australian Aboriginal Studies, 1963, 173

[24] Rose, Frederick George Geoffrey, Austrälien und seine Ureinwohner, 1976, 26. (Rose benennt die Aborigines, mit denen er zu tun hatte, bezeichnenderweise mit Nummern.)

[25] Engels, Friedrich, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates 1884, 30

[26] Schmidt, Alfred, Geschichte und Struktur – Fragen einer marxistischen Historik, 1971. Schmidt schreibt u. a.: „Marx .. erklärt ausdrücklich, dass es darauf ankommt, das ‚Ganze, wie es im Kopfe als Gedankenganzes erscheint‘- er nennt es (mit Hegel) ‚ein geistig Konkretes‘ –, von der Welt selbst als einem Real-Konkreten zu untercheiden …“ (80) und zitiert Marx mit dem bekannten Ausspruch aus der Einleitung der Kritik der Politischen Ökonomie: „Weltgeschichte existierte nicht immer; Geschichte als Weltgeschichte Resultat“ (29).

[27] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Wissenschaft der Logik, 1932, 33

[28] Kohl, K.-H., 1993, 62

[29] Helbling, Jürg, Neue Politische Ökonomie einfacher Gesellschaften – Wirtschafts- und politikethnologische Erkundung, 2021. Interessant der Versuch, das unschöne „primitiv“ durch ein „einfach“ zu ersetzen.

[30] a.a.O., IX

[31] Vgl. dazu Maddrick, Jeff, Seven Bad Ideas – How Mainstream Economists have damaged America and the World, 2009

[32] Penny, D.H. und J .Moriarty, Aboriginal Economy - then and now, in: Hetzel, B. S. und H. J. Frith, The Nutrition of Aborigines in Relation to the Ecosystem of Central Australia, 1978,19

[33] Blainey, Geoffrey, Triumph of the Nomads – A History of Ancient Australia, 1975, 95 & 224

[34] Lee, Richard B. und Irven DeVore (eds.), Man the Hunter, 1968, 30

[35] Vgl. Marx, Karl, Thesen über Feuerbach, MEW 3, 1958

[36] Tonkinson, Robert, Outside the Power of the Dreaming - Paternalism and Permissiveness in an Aboriginal Settlement, in: Howard, Michael C., Aboriginal Power in Australian Society, 1982, 82

[37] Mit dem französischen Soziologen und Ethnologen Émile Durkheim hatte Devereux festgehalten, daß das Bild, welches der Mensch sich von seinem Universum macht, gewöhnlich nach dem Bild gestaltet ist, welches er von der (seiner) Gesellschaft hat. „Die meiste Zeit", betont er, „verstrickt die Wissenschaft ... sich in den Maschen der Ideologie und des kulturellen Modells und liefert aus diesem Grunde alles andere, als objektivierbare Resultate.“ Durkheim war einer der frühen Kritiker von Utilitarismus und Ökonomismus.

[38] Berndt, Catherine Helen, Women and the 'Secret Life', in Berndt, Catherine Helen und Ronald Murry Berndt, Aboriginal Man in Australia, 1965, 239

[39] Bell, Diane Robin, Daughters of the Dreaming, 1980, 28

[40] Supp, E., Vorwort zur Inauguraldissertation, 1984, 9

[41] Le Monde 17-18/04/1983

[42] Immerhin ist ja seit Malinowski einiges geschehen, sind die Diskurse feingliedriger und selbtsreflektiver, „moderner“ geworden. Kein Ethnologe würde wohl heute so holzschnittartig argumentieren, wie einst der wohlmeinende Theodore Strehlow, dem dabei gewiss nichts Böses unterstellt werden darf. "Ganz so wie der Koalabär, das Oppossum, das Schnabeltier ... es verdienen, geschützt zu werden, damit sie in ihrer ursprünglichen Umgebung weiter existieren können, verdient der Aborigine eine Chance, seine eigene Zukunft innerhalb des Rahmens der australischen Gesellschaft ausarbeiten zu können, ohne gezwungen zu werden, alle Elemente seiner kulturellen und ethnischen Identität vollkommen aufzugeben." (Strehlow, Theodore G. H., Assimilation Problems: The Aboriginal Viewpoint, 1964, 3

[43] Trouillot, M.-R., 2021, 64

[44] Vgl. Barrett, Lisa Feldman, Seven and a Half Lessons about the Brain, 2021

[45] Hegel, G.W.F., 51 ff.

[46] Vgl. Hawkins, Jeff und Richard Dawkins, A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence, 2021

[47] a.a.O., 89

[48] Barrett, L.F., How Emotions are Made, 2017, 27. An dieser Stelle ist der Hinweis wichtig, dass Barrett ausdrücklich betont, die „sozialen Modelle“ des Neocortex stünden keinesfalls im Gegensatz zum freien Willen des Individuums. Aber das berührt die moralphilosophische Ebene, die hier nicht Gegenstand ist.

[49] Hawkins, J. & R. Dawkins, 2021, 68

[50] vgl.Eagleman, David, Livewired – The Inside Story of the Ever-Changing Brain, 2020

[51] Hawkins, J. & R. Dawkins, 2021, 48

[52] Barrett, L. F., 2017, 29 und 85. Analog dazu erklärten Gerhard Roth und Nicole Strüber, bereits 2014 „Wie das Gehirn die Seele macht“.

[53] Barrett, L. F., 2021, 117

[54] Barrett, L. F., 2017, 33

[55] a.a.O., 45

[56] a.a.O., 33

[57] Hawkins, J. & R. Dawkins, 2021, 46 f. und 57

[58] Barrett, L. F., 2021, 111

[59] Weber, M., 1988 (1922), 280

[60] Adorno, Theodor W., Kulturkritik und Gesellschaft, 1951, 231

[61] Natürlich gab es, wie schon gesagt, Kritik am Evolutionismus auf seiten der Ethnologie bereits bei Franz Boas im 19. Jahrhundert. Aber die stellte doch eher einen Sonderfall dar als eine breite soziokulturelle Bewegung.

[62] Hossenfelder dazu: „Without quantum mechanics, the laws ofr nature are deterministic.” (2022, 107)

[63] Hossenfelder, Sabine Karin Doris, Das hässliche Universum, 2018, 80

[64] a.a.O., 8

[65] a.a.O., 21. Nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich behaupte nicht, dass die theoretische Physik die Probleme der Ethnologie löst. Sie hat lediglich Denkformen möglicih gemacht, Antinomien aufgelöst, was letztlich auch der ethnologischen Theorie zugute kommt.

[66] Bachelard, Gaston, Epistemologie – Ausgewählte Texte, 1974, 17

[67] Erst 1979, während der Begriff in der bildenden Kunst bereits Ende des 19. Jahrhunderts auftaucht.

[68] Lyotard, Jean-François, La Condition Postmoderne, 1979

[69] a.a.O., 18, s. dazu auch meinen Essay „Vom Wissen und vom Zweifel“ (www.enos-mag.de/klturblogu/wissenschaft-und-zweifel/)

[70] Grenzen, die Sabine Hossenfelder andeutet, wenn sie beklagt: „Seit nunmehr über dreißig Jahren sind keine Fortschritte mehr in der Grundlagenphysik zu verzeichnen.“(Hossenfelder, S. 2018, 15)

[71] „We have hundreds of stories about the beginning of the universe, none … is … necessary to explain anything we have observed.” (Hossenfelder, S., 2020, 36)

[72] Supp, E., 1985, 74

[73] Hossenfelder schreibt zum Urknall unter der Überschrift “Modern Tales of Creation“: „In the beginning, superstrings created higher-dimensional membranes. That’s one story I’ve been told, but there are many others. Some physicists believe the universe started with a bang, others think ist was a bounce, yet again others bet on bubbles. Some say that everything began with a network. Some like the idea that it was a collision of sorts, or a timeless phase of absolute silence, or a gas of superstrings, or a five-dimensional black hole, or a new force of nature.” (Hossenfelder, S., 2022, 25 f.)

[74] Asad, Talal, British Social Anthropology, in: Asad, T., Towards a Marxist Anthropology, 1979, 367

[75] Vgl. Kuhn, Thomas Samuel, The Structure of Scientific Revolutions, 1962

[76] Dem kulturellen Relativismus wird in der aktuellen politischen Diskussion gerne vorgeworfen, er legitimiere (auch) die Verletzung von Menschenrechten und untergrabe die Kritik an Diktaturen. Das Argument geht allerdings weitgehend ins Leere. Menschenrechte – ganz allgemein oder in spezifischer Form (Stichworte: Frauenrechte, LGPTQ, Behindertenrechte etc. pp) – sind ja entgegen dem herrschenden Narrativ nicht nur eine Forderung der westlichen Gesellschaften, die sie nicht zufällig selbst immer wieder mit Füßen treten. Die Forderung nach ihnen ist Frucht ganz unterschiedlicher Unterdrückungskulturen, und deshalb lassen sie sich auch nur schwer weder über einen Kamm scheren, noch von von außen einfordern bzw. implementieren, wenn sie nicht von innerhalb der uns fremden Kultur entstanden sind: ein schwieriges Thema und politisches Minenfeld, wie etwa die Diskussionen um bestimmte religiöse Praktiken (Beschneidung) und Empfindlichkeiten (Karikaturen) zeigen.

[77] Supp, E, 1985, 50

[78] Vgl. Asad, T., 1979, 369

[79] Vgl. Lyotard, J.-F., 1979

[80] „Cette étude a pour objet la condition du savoir dans les sociétés les plus dévelopées. , (a.a.O., 7)

[81] Für ihn setzt die Dekonstruktion der Metanarrativen vor dem II. Weltkrieg ein, vgl. Trouillot, M.-R., 2021, 56

[82] Ich komme auf diesen Punkt zurück.

[83] Vgl. Clifford, James & George Marcus, Writing Culture, the Poetics and Politics of Ethnography, 1986

[84] a.a.O., 172 f.

[85] a.a.O., 42

[86] Gellner, Ernest, Concepts and Society, in Emmet, Dorothy & Alasdair McIntyre, Sociological Theory and Philosophical Analysis, 1970, 115 ff.

[87] Clifford, J., 1986, 35

[88] a.a.O., 39

[89] a.a.O., 233 ff.

[90] Vgl. Grau, Andrée, Dreaming, Dancing, Kinship: The Study of Yoi, the Dance of the Tiwi of Melville and Bathurst Island, 1983

[91] Trouillot, M.-R., 2021, 56 f.

[92] a.a.O., 57

[93] a.a.O., 65

[94] Supp, E., 1984, 9

[95] Bourdieu, Pierre & Loïc Wacquant, Reflexive Anthropologie, 2006 (im Original: Réponses: pour une anthropologie reflexive, 1992)

[96] Der Begriff des Habitus (Auftreten, Sozialverhalten etc. einer Person) in seiner anthropologischen Bedeutung geht auf den katholischen Philosophen Thomas von Aquin (1225-1274) zurück.

[97] a.a.O., 146

[98] a.a.O., 160

[99] „Jedes Feld setzt eine spezifische Form von Interesse voraus und aktiviert sie, eine spezifische Illusio als stillschweigende Anerkennung des Wertes der Interessenobjekte, die in ihm auf dem Spiel stehen, und als praktische Beherrschung der Regeln, die in ihm gelten. (a.a.O., 149)

[100] a.a.O., 160

[101] In der deutschen Übersetzung wirken Begriffe wie „investieren“ noch strenger ökonomistisch, denn das französische „investir“ bedeutet in seiner reflexiven Form („s’investir“) eher so viel wie „sich einbringen“ in eine Sache oder Aktion.

[102] Die Frage nach dem Erkenntnisgewinn des Bourdieu’schen Systems für die Soziologie der bürgerlichen Gesellschaft soll an dieser Stelle außen vor bleiben. Ganz generell aber sollte man neue „Systeme“ der Ethnologie bzw. Soziologie daraufhin abklopfen, ob sie einen wirklichen Erkenntnisgewinn bieten oder nur akademische Spielereien sind.

[103] Lindemann, Gesa, Das Soziale von seinen Grenzen her denken, 2009, 16

[104] a.a.O., 39 ff.

[105] a.a.O., 13

[106] a.a.O., 17

[107] Man könnte auch noch den Versuch Lindemanns diskutieren, die Natur-Kultur-Unterscheidung nicht als gesetzt, sondern nur als einen möglichen Erkenntniszugang zur Welt zu sehen, aber das würde an dieser Stelle zu weit führen. Deshalb hier nur der Hinweis, dass Natur und Kultur ohnehin nur als untrennbares begriffliches Gegensatzpaar zu verstehen sind, und die Hereinnahme der Natur in den Kreis von Akteuren der Ethnologie/Soziologie nicht wirklich weiterhilft.

[108] Lowe, Celia, Viral Clouds: Becoming H5N1 in Indonesia, in. Cultural Anthropology 25 /4)

[109] Vgl. https://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/2017_i1_lowe_0.pdf

[110] Bourdieu, P. & L. Wacquant, 1992, 153

[111] Vgl. Harrison, Faye Venetia, Anthropology as an Agent of Transformation, in: Harrison, F. V. (ed.), Decolonizing Anthropology: Moving Further toward an Anthropology for Liberation, 1997

[112] a.a.O., 1

[113] Vgl. dazu Trouillot, M.-R., 2021, 73

[114] Vgl. dazu Kohl, K.-H., 1993, 169

[115] a.a.O., 53 ff.

[116] a.a.O., 53

[117] a.a.O.

[118] a.a.O., 74

[119] a.a.O., 72

[120] a.a.O.

[121] a.a.O., 74

[122] Schnegg, M., 2021, 260

[123] a.a.O., 261

[124] Das gilt vor allem für die am radikalsten subjektivistische Variante der Phänomenologie, wie sie die französischen Existenzialisten Maurice Merleau-Ponty (Phénomenologie de la perception, 1945) und Jean-Paul Sartre (L'Être et le Néant, 1943) entwickelt haben.

[125] „Without hammering to get nails into the wall, we have no hammers.“ (Schnegg, M., 2021, 263)

[126] Trouillot, M.-R., 2021, 75 f.

[127] Hossenfelder, S., 2022, 106 f.