Weinfreunde können stur sein. Nicht nur, wenn es um ihre Lieblingsweine, sondern auch, wenn es um die Wahl des „richtigen“ Glases geht. Die einen schwören auf Gabriel, die anderen auf Zieher, Lehmann, Riedel oder wie sie sonst noch alle heißen. Die einen wollen für jeden Weintyp ein eigenes Glas, anderen reicht der eine, der Passepartout-Kelch für alles, was ihre Zunge benetzt. Die Genügsamen bescheiden sich mit dem maschinell gefertigten – gepresst oder geblasen –, für die Anspruchsvollen muss es der Nobelbecher aus traditioneller Handarbeit sein. Nach der großen Bildreportage über die maschinengefertigten Gläser der Lausitzer Stölzle-Hütte waren wir neugierig, wie die Geschichte des perfekten Glases aus der Perspektive einer traditionellen Glasbläser-Manufaktur aussieht, die ihre Kreationen noch ganz traditionell mit dem Mund blasen lässt. Ganz einfach war der Weg dahin nicht, und es bedurfte einer ganzen Reihe von Anläufen: Da war die Glashütte, die gleich zweimal wegen „Renovierungsarbeiten“ kein Fotografieren erlaubte, dann die andere, die nach erledigter Reise und Arbeit plötzlich ihr „Recht am eigenen Bild“ entdeckte, und immer so fort. Schließlich erlaubte die Glashütte Riedel aus dem Tiroler Kufstein enos, ihren Glasbläsern bei der Arbeit über die Schulter, pardon, über die „Glasmacherpfeife“ zu blicken.

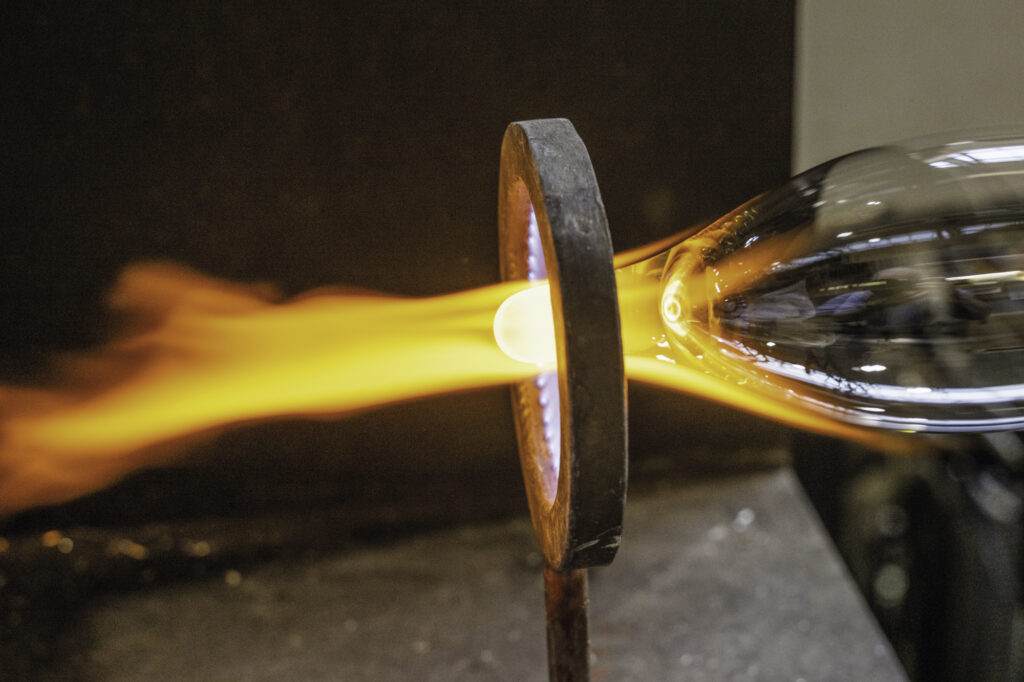

Jetzt gibt’s Bruch!“, ist der erste Gedanke beim Anblick des älteren, weißhaarigen Herrn, der den halbfertigen, überdimensionierten Weinkelch ziemlich nonchalant an einer langen Stange klebend durch die Halle schwenkt. „Umdreher“ nennt sich der Herr, und das nicht zufällig, denn tatsächlich nimmt er dem eigentlichen Glasbläser sein Blasrohr mit dem neuen, noch heißen Kelch aus der Hand, dreht ihn um und legt ihn auf die kleine Drehbank vor einem Ring aus Gasflämmchen, mit deren Hilfe das untere Kelchende erhitzt und für den folgenden Arbeitsschritt, das Anbringen des Stiels, vorbereitet wird.

Den unwillkürlichen Reflex, das Glas kurz vor dem Zerschellen vielleicht doch noch aufzufangen, sollte man in dieser Fabrikhalle allerdings tunlichst unterdrücken. Denn das Glas ist heiß. Vielleicht nicht mehr so heiß wie der Glastropfen, den der Glasbläser kurz vorher dem auf 1200 Grad aufgeheizten Schmelzofen entnommen hat, den sie hier nach dem österreichischen Wort für Tiegel, Häfen, Hafenofen nennen. Aber immer noch heiß genug für ernsthafte Verletzungen. Anders als in vielen anderen Glashütten, wird hier übrigens mit Strom, nicht mit Gas geheizt. Ätsch, Putin!

Solch hoher Temperaturen bedarf es, um das vor allem aus Quarzsand, Soda, Pottasche und einigen weiteren Komponenten bestehende Gemenge – viele Glashütten hüten das Geheimnis der Mischung wie ihren Augapfel – in jenen Zustand honigartiger Viskosität zu versetzen, die das Formen des Glases erlaubt. Holger Müller, der Betriebsleiter in Kufstein, relativiert die Geheimniskrämerei ein wenig und bestätigt damit die Meinung des Kollegen in einer kleineren Hütte. Der hatte uns erklärt, dass heute jeder die Zusammensetzung des Gemenges der Konkurrenz kennen könne, zumal ja bis auf die ganz Großen der Branche fast niemand selbst mische, sondern das fertige Material von Zulieferern beziehe. Für Müller stellt denn auch nicht das Rezept der Mischung das „Geheimnis“ jedes Erzeugers dar, sondern die genaue Feinabstimmung zwischen Mischung, Temperatur im Ofen und weiterem Handling.

Eigentlich hätte an dieser Stelle übrigens ein „Köbelmacher“ den Tropfen heißen Glases, den „Köbel“ eben, mithilfe eines metallischen Blasrohrs, der Glasmacherpfeife, aus dem Ofen entnehmen und dem „Einbläser“ zur Weiterverarbeitung übergeben sollen. Von einem „Köbelmacher“ aber ist hier keine Spur. Coronabedingt übernimmt der „Einbläser“ seit Beginn der Pandemie dessen Rolle zusätzlich zur eigenen, damit sich niemand am gemeinsam benutzten Mundstück des Blasrohrs anstecken kann. Sei’s drum! Immerhin ist der glühende Glastropfen inzwischen am nächsten Arbeitsplatz angekommen, einer runden Aluminiumform zu Füßen des „Einbläsers“. Hier wird er zunächst zu einem länglichen Tropfen vorgeformt und anschließend in die Alu-Form „eingeblasen“. Der Glaskelch des späteren Weinglases ist fertig, Zeit für den „Umdreher“, seines Amtes zu walten. Das Ballett auf den Brettern vor der imponierenden Reihe der Hafenöfen ist in der Zwischenzeit ein weiteres Mal gestartet.

Wo aber, bitte schön, liegt denn jetzt der Unterschied zwischen dem mund- und dem maschinengeblasenen Kelch, mag sich der eine oder andere an diesem Punkt fragen. Sand wird erhitzt, die geschmolzene Masse in eine Form geblasen und schließlich werden der Stiel und der Boden angesetzt. So what? Eigentlich gibt es gar keinen Unterschied, jedenfalls keinen allzu relevanten, erklärt Müller. Natürlich ist die Haptik des mundgeblasenen Glases eine andere. Es ist in der Regel dünnwandiger, eleganter. Aber dass der Wein aus dem mundgeblasenen Kelch anders, besser schmecke? Wohl eher ein Mythos.

Das lässt auch die offizielle Beschreibung der „Riedeler“ Glasbläserei vermuten, die als entscheidende Parameter für besten Weingeschmack „nur 3 Variablen: Form, Größe und Mundranddurchmesser“ nennt. Keine Spur von „mundgeblasen“. Und auch Praktiker Müller sieht die Sache ziemlich prosaisch. „Was wirklich einen Unterschied macht, ist die Vielfalt an Formen und Farben, sind die im Extremfall sehr kleinen Serien jedes Designs, die wir hier herstellen können. Bei der maschinellen Fertigung müssen allein schon wegen der hohen Einrichtungskosten viel größere Stückzahlen gefahren werden.“

Müller räumt dann gleich auch mit einem weiteren Mythos auf, der unter Weinfreunden zirkuliert. Die Innenwand der mundgeblasenen Gläser soll, glaubt man ihnen, poröser sein, dadurch beim Schwenken des Glases die Aromen besser freisetzen. Alles Aberglaube, versteht man Müller. Früheren Zeiten geschuldet, als man tatsächlich noch ein wenig Alkohol in die Glasmacherpfeife tröpfelte. Alkohol, der sich leichter ausdehnt als Luft und deshalb des „Einblasen“ leichter machen sollte. Ansonsten kommt die Innenseite der mund- wie der maschinengeblasenen Gläser nur mit Luft in Berührung. Mit Luft und sonst gar nichts. Allenfalls kleine Unterschiede im angesetzten Glasboden könne man bei genauem Hinschauen sehen, verrät Müller. Aber der hat dann wohl doch eher wenig Einfluss auf den Geschmack.

Während man also das Mundgeblasene, das Handwerkliche, wie auch die in jüngerer Zeit immer beliebteren Beulen, Dellen, Knicke oder Wellen in den Weinkelchen durchaus als optional, als „Sache des Marketings“, wie es die Praktiker formulieren, betrachten kann, gilt das für die Dekantierkaraffen, die „Dekanter“, die an einigen der insgesamt neun Hafenöfen der Halle entstehen, absolut nicht. Hier herrscht Schwerstarbeit. Das gilt schon für die Entnahme des Glases aus dem Ofen, was hier nicht im Ballettschritt mit spitzen Fingern und dünnen Blasrohren geschieht, sondern von bizepsstarken, großgewachsenen Arbeitern mithilfe schwerer Kellen erledigt wird, aus denen das Glas auf dem Weg zum Glasbläser gerne auch mal auf die Planken schwappen darf.

Die teilweise kompliziert geschwungenen und verzwirbelten Formen dieser Karaffen lassen sich nämlich tatsächlich mit keiner Maschine herstellen – dieser Eindruck stellt sich jedenfalls ein, wenn man den Glasbläsermeistern zuschaut, die alleine das Recht haben, diese Gebilde zu „blasen“. Freihändig schwingen die ihre Glasmasse durch den Raum, bis die Spirale perfekt, die Karaffe komplett ist. Und ja, wer solche Formen mit großer Gleichmäßigkeit immer und immer wieder reproduzieren kann, darf sich zu Recht Meister nennen.

Zurück zum heimlichen Vortänzer unseres Gläserballetts. Der hat inzwischen den fertigen, an einer langen Metallstange fixierten Kelch an „seinen“ Meister übergeben. Von zwei „Kaiern“ erhält der, frisch aus dem Ofen, zunächst einen kleineren, dann einen größeren Tropfen Glas, deren einen er zum Stiel auszieht, den anderen als Glasboden ansetzt und formt.

Zunächst aber kommt die Schere, genauer die Glasmacherschere, zum Einsatz. Mit der schneidet der Meister die jeweils richtige Menge von den beiden Glastropfen ab und „klebt“ sie an den erhitzen Kelch bzw. im zweiten Schritt an den zuvor gefertigten Stiel. Dann legt er die Stange auf seine kleine Drehbank. Mithilfe einer Art Pinzette, dem „Zwackeisen“, wird der Stiel jetzt ausgezogen, mit einem „Módel“ in die richtige Länge, Dicke und Form gebracht. Auch für die Bodenplatte kommt die Schere zum Einsatz, hier heißt sie allerdings – Überraschung!, Überraschung! – Bodenschere. Wieder mit der Hilfe eines „Módels“ wird die Platte rund und in die gewünschte Dicke und Ausdehnung geformt.

Das Ballett geht seinem Ende zu. Unser „Umdreher“, inzwischen zum „Einträger“ mutiert, übernimmt ein letztes Mal die Stange mit dem jetzt fertigen Glas. Nach kurzem Erkalten trennt er den Kelch durch einen dosierten, aber energischen Schlag von dem vom „Einblasen“ herrührenden Wulst am oberen Ende, bringt das Glas zum Kühlofen, wo es – im Schneckentempo – auf Zimmertemperatur gebracht wird. Unser Weinglas ist vollendet und darf in die Welt hinaus, wo es, Noblesse oblige!, natürlich nur mit den allerbesten Gewächsen gefüllt wird. Zum Wohl!

Dieser Artikel wurde zuerst in enos 2/2022 veröffentlicht.

Beim Klick auf die Fotos öffnet sich eine browserfüllende Ansicht.

Inhaltsverzeichnis enos-wein

Gesamtverzeichnis enos-Magazin 2015 - 2023